Good podcast? Give it some love!

Episodes of 探索大腦的會談地圖

Mark All

Search Episodes...

留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cklmcyh2oc8o00885qdeluvr1/comments Powered by Firstory Hosting

老年人難治型憂鬱症(Treatment-Resistant Depression in Older Adults),有哪些臨床處理的重點? 新英格蘭醫學期刊(NEJM)近期一篇回顧,特別以一位個案為實例,從第一線非精神科照顧者的角度,來介紹相關的治療與實證。幾項重點如下: 1. 什麼樣的程度可以說是「老年人難治型憂鬱症」(Treatment-Resistant Depression)? 對兩種不同類型的抗憂鬱藥物,治療8週仍沒有改善 2. 實證對輕到中度「老年人難治型憂鬱症」的

中國近三年對台灣軍機與軍艦的軍事威脅,對台灣人民造成心理壓力的研究,刊登在《亞洲精神醫學期刊》(Asian Journal of Psychiatry) 從2020年至2023年,中國對台灣軍機與軍艦侵擾的軍事活動頻繁,尤其是在2022年6月之後更大幅增加。在中國對台灣有軍事活動威脅的當週,台灣人在網路上搜尋「移民」的搜尋量就會跟著增加;而且在一週後搜尋「憂鬱」也會增加,顯示中國對台軍事活動,對台灣人群體心理健康的有顯著影響。 這項研究發表在《亞洲精神醫學期刊》(Asian Jour

僵直症(catatonia)長久以來被很多醫師誤認為是思覺失調症(schizophrenia)的一種罕見類型,因為僵直症常有奇異的動作行為異常,而這造成僵直症的患者沒有得到最適當的治療。 近期《新英格蘭醫學期刊》(NEJM)的一篇回顧文獻,深入淺出地介紹「僵直症」。這篇回顧文獻首先談到,僵直症常常沒有被診斷出來的原因有:(1)僵直症的嚴重程度從只有數小時的輕微行為異常,到最嚴重可能致命的都有。(2)僵直症的臨床表現可能表現為昏迷、嚴重躁動等各種情況變化不定,或者患者可能從平緩的對話

本集重點: 1.亞洲文化對睡眠品質的影響 2.別再聞雞起舞,早起上課對青少年學生的成績沒有正面幫助 3.褪黑激素在國外被當成保健品,購買便利,不是睡眠品質較好的關鍵 4.為何不建議自行購買褪黑激素服用? 5.比起增加褪黑激素,我們可以如何打造好眠環境 — 今天你睡得好嗎?台灣一年服用超過十億顆安眠藥,睡眠障礙已是國人不可忽視的困擾。 根據新加坡國立大學的研究,亞洲人的入睡時間比較晚,睡眠品質比較差,周末的補眠時間也比較短,可能與亞洲的超時工作文化和生活

要檢測一個人的生理時鐘或日常作息的規律性,需要依賴穿戴式裝置,像是醫療上常用的活動腕錶(actigraphy),但我們最新發表在 Journal of Medical Internet Research (JMIR) (IF=7.4)的研究提出另一種方式,是用在手機留下的數位足跡,和actigraphy所記錄的睡眠時間可以高度相似,即使在經常有睡眠中斷的患者也同樣準確。 無論是醫療用的 actigraphy 或是商用的Apple Watch或各種手環,記錄到的是身體活動(phy

本集重點: 1.學術影響力可以被量化? 2.H-index是結合質與量的評估方式。包含引用的次數(質)、有沒有發表足夠的論文(量) 。 3.以台灣為例,H-index至少需要達到多少算是好的標準? 4.H-index以外,可以用什麼方式評估學術成就? 5.台灣跟國際看待H-index的差異 H-index和期刊發表不是單一且全面的標準,但可以快速評估非熟悉領域的專業影響力,是學術界把學者專業簡易量化的方法之一,使用Google Scholar就可以查詢。 H-inde

會談地圖podcast第四季迎來了第12集!如果想要瀏覽最近12集的podcast的內容,就不要錯過我們的每季回顧!我們在每季結尾都會錄製的回顧,就是希望能夠當作這一季的聲音目錄,也能夠幫每一集都有收聽的朋友做總複習。 也在此和大家預告,接下來《會談地圖podcast》 會恢復更新,並且規劃全新的內容企劃,將持續帶來更多精采的內容,我們下一季見 ! Powered by Firstory Hosting

疫情為什麼會影響心理健康呢? 我們的研究團隊曾經用網路搜尋量「失眠」、「憂鬱」、「自殺」三個心理健康的關鍵字的搜尋量作為心理健康指標,發現「失眠」是世界各國受疫情影響心理健康最敏感的指標,並且發表在醫學資訊最頂尖的Journal of Medical Internet Research。 近期我們在疫情對心理健康影響的議題上更完整而且深入研究,以45個國家,為期1年的網路搜尋量、開放資料庫中的人流,並用以限制居家外出作為中介因子,從因果中介分析發現了限制居家外出指標在疫情對心理健

近十年的盛行率研究指出,即使在COVID-19疫情之前,年輕族群(10-24歲)的憂鬱症,包含未達憂鬱症診斷準則的情緒問題,是十年前的1.5到2倍之間。特別是女性的憂鬱症增加更為明顯。 年輕族群的憂鬱症盛行率的增加,也與全世界對兒童青少年的精神健康資源使用率(例如校園輔導案例)增加的趨勢一致。而COVID-19疫情可能讓年輕族群更早面臨失業、經濟財務的不安全感、社交孤立等增加憂鬱症的風險。 這十年間遽增的數位科技雖然可能帶來增加自信心、得到同儕支持的好處,但同時可能有網路霸凌

你是在什麼時候決定要打疫苗呢?或是你也正在擔心哪些親朋好友還沒有打疫苗? 在網路上搜尋「疫苗」關鍵字的搜尋量,是可以反映、持續追蹤民眾打疫苗意願的重要指標。我們最新發表在《公共衛生前沿》(Frontiers in Public Health, IF=6.461)的研究利用Google趨勢研究台灣在去年3月底開始施打疫苗,以及緊接著五月份本土疫情的爆發,這段時間「疫苗」搜尋關鍵字的變化,發現民眾施打疫苗意願會隨著疫情的進展而持續變化。而台灣去年「疫苗」搜尋量以及相關關鍵字,剛好對應到

青少年的憂鬱與自殺是近十年全球劇增的問題,而網路行為問題可能是這個世代青少年的重要原因。哪種網路行為問題,和青少年的自傷風險有關呢? 我們最新發表在《情緒疾患期刊》(Journal of Affective Disorders, IF=6.533)的研究指出:性私密影像散佈(sexting)是與自傷風險最有關的網路問題行為。而網路霸凌(包含受害者與加害者)、網路遊戲成癮也是重要的問題行為。 研究對象是台灣青少年具代表性的大型網路行為調查:依據台灣10-18歲青少年的人口比例抽樣,

在1歲時看螢幕的時間越長,3歲時得到自閉症的風險越高。但這可能是怎麼形成的呢? 《美國醫學會-兒科學期刊》(JAMA Pediatrics)今天刊登了一篇我們的評論,分析「在哪段時間看電子螢幕」(screen timing),可能比「看螢幕的時間」(screen time)與自閉症的風險更有關。 #看螢幕的時間會增加自閉症風險 近期JAMA Pediatrics刊登一項日本的大型世代追蹤1歲的嬰兒每天看電子螢幕的時間越長,追蹤到他們3歲的時候,男孩有比較高的自閉類群疾患(autis

心理壓力為什麼會增加心臟病發作的風險? 非常榮幸《美國醫學會期刊》(JAMA)今天刊登一篇我的短評,能與頂尖的研究團隊交流探討心身醫學的一個經典問題:「心理壓力為什麼會增加心臟病發作?」 JAMA最近刊登的一篇研究,對兩個穩定冠狀動脈心臟病的世代追蹤5年,分別給受試者在大眾面前演講的「心理壓力」以及運動或藥物誘發的「傳統壓力」測試,發現心理壓力會誘發心肌缺血,而且比對照組有更高的心血管疾病死亡以及非致命性心肌梗塞風險。在這項研究中,心理壓力似乎比運動與藥物誘發的傳統壓力,有更高的

為什麼猝睡症(narcolepsy)在強烈的正向情緒(例如驚喜、大笑)的時候,很容易會誘發猝倒(cataplexy)? 快速動眼期睡眠(rapid-eye-movement, REM)的夢會什麼會比較具有情緒張力? 最近發表在 Science 的研究指出:這些臨床、生理學的現象,可能與大腦中掌管情緒的杏仁核(amygdala)傳遞多巴胺訊息的神經路徑有關。 《新英格蘭醫學期刊》(NEJM)「基礎醫學的臨床意涵」(clinical implications of basic resea

《美國醫學會神經學期刊》(JAMA Neurology)的短文介紹美國的神經內科醫師訓練過程中,必須要有1個月的時間全職到精神科外訓;而精神科醫師的訓練過程中,也有2個月的神經內科訓練。台灣住院醫師訓練也是類似的時程。 神經內科醫師來到精神科的短短一個月中,哪些是可以優先學習的重點呢?這篇短文提到了一個可能是全世界的醫院外訓都常見的現象 — 不要把外訓醫師作為人力考量,是外訓能夠有好的學習環境最重要的一項條件。例如這篇論文認為神經內科醫師的精神醫學訓練中,門診可能是比照顧住院病患

《美國醫學會-精神醫學期刊》(JAMA Psychiatry)今天刊登了一篇我們的評論,分析「對失眠認知行為治療」(CBT-I),不一定要透過改善失眠,CBT-I 本身的許多元素,就有預防憂鬱症的效果。而且 CBT-I 本身預防憂鬱的效果,佔了80%左右的效應。 這篇評論分析一篇發表在JAMA PSychiatry隨機分派臨床試驗,將291位60歲以上有失眠困擾但是沒有憂鬱症的長輩,分成接受2個月CBT-I 實驗組,以及給予標準睡眠衛教的對照組,並且追蹤他們的睡眠與憂鬱症狀3年。結果

「電痙攣治療」(Electroconvulsive Therapy,簡稱ECT)是許多電影、小說在描述早期精神醫療中,最深植人心的特色治療。然而,非常多反精神醫學(anti-psychiatry)、對精神醫療的污名化也與ECT非常有關。近期《新英格蘭期刊》(NEJM)一篇回顧文獻介紹精神醫學歷史最悠久的這種治療方式,相信也能讓大家更了解ECT。 我們也將NEJM這篇對ECT深入淺出的介紹,以《會談地圖》的問答形式整理,預計也會加入未來新版的《會談地圖》。 📖 ECT的起始治

COVID-19的疫情已經進入第三年了,雖然疫苗的施打率也逐漸普及,但我們依舊需要面對著疫情的威脅。 疫情人們造成的慢性壓力會有什麼影響?Nature一篇最新的論文談到一個有趣的觀點「疫情可能會怎樣讓我們變得更加衰老?」(How the COVID-19 pandemic might age us) 人類老化的分子機制是什麼?有逆齡、抗衰老的可能性嗎?這篇Nature的論文幫我們回顧了表觀遺傳學(epigenetics)、端粒(telomere)等衰老的分子生物學指標基礎的概

會談地圖podcast第三季迎來了第12集!如果想要瀏覽最近12集的podcast的內容,就不要錯過我們的每季回顧!Podcast的頻道比較不容易有文字目錄幫大家一次瀏覽,讓聽眾決定可以優先收聽哪一集。我們在每季結尾都會錄製的回顧,就是希望能夠當作這一季的聲音目錄,也能夠幫每一集都有收聽的朋友做總複習。 很感謝大家的支持,也歡迎大家收聽《會談地圖podcast》,3/14將抽出兩本書回饋一路支持的聽眾朋友們。詳細參加辦法請至《探索大腦會談地圖》臉書粉絲專頁本篇貼文留言並分享 !

我們以圍棋這項頂尖智力競技,作為人類認知功能隨年齡消長的模型分析,「一代不如一代」是錯誤的推論,這項研究成果剛獲《精神醫學與臨床神經科學》(Psychiatry and Clinical Neurosciences, IF=5.118)期刊接受。 圍棋是最困難的智力競技,規則長達百年而不變,而且有明確的勝負,很適合詮釋為人類認知功能在專業領域的表現,也可以公平地比較每個世代認知功能與專業表現的年齡軌跡。 我們分析從1980年以來的職業圍棋對局資料庫,其中62位曾獲世界冠軍棋士以及與

Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

Unlock more with Podchaser Pro

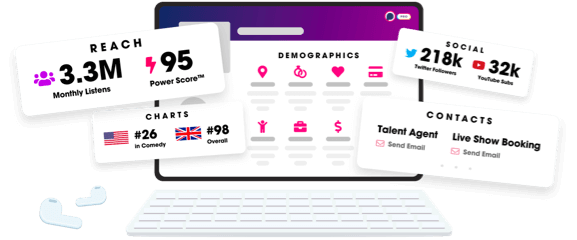

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us