Good podcast? Give it some love!

问题青年Wonderers

问题青年

Good podcast? Give it some love!

Rate Podcast

Episodes of 问题青年

Mark All

Search Episodes...

【本期介绍】和很多其他领域类似,在社会创新和公益领域,我们常听到人们对GenZ的不解:年轻人是不是越来越不愿意参与公益行动了?他们是怎么看公益和社会创新的?与此同时,我们也遇到了徘徊在公益和社创组织门口的年轻人,困惑着自己适不适合这条路。受「瓶行宇宙大会」的邀请,「问题青年」6月2日在莫干山做了一场线下播客活动。Lisa和目前大学四年级的卡卡、全职从事7年公益行业的Zebra,聊了聊公益行动的经历和思考。通过这场对谈,我们希望提出GenZ自己的问题、困惑与吐槽,也希望新人或年轻人的声

【本期介绍】最近几年,女性主义、酷儿、性别议题的讨论开始大量涌进我们的视野,我们切身地感受到这些不仅仅是一个个名词、概念或者所谓的议题,背后所涉及的更具体的切面是每一个女性、酷儿、非二元的人们最切身的经验和感受,于是我们开始认同它、学习它、实践它。也因为性别议题是一个结构性的问题,它与我们每一个人相关,有其交叉性的复杂,还有人群的敏感和脆弱,我们自然很容易这个过程不断地在自我怀疑与自辩,争吵与和解,互相排斥与相互依存,创伤与治愈中反复横跳。那么我们是怎么在性别领域进入、学习、参与和坚

【本期介绍】18岁阳台上的那些少年,他们有何心事,背影为何如此寂寞?这期播客围绕“灰扑扑的青春”,我们是三个Z世代的年轻人。我曾以为大家都算是精英大学的优等生,但当我们在聊起高考与青春时,却都提到了那种非主角的感受,一种很灰暗的感觉。本期播客灵感来源于一篇叫做《18岁的阳台,中国非精英少年的人生答案》。斯怡在文中描绘了一幅西南边陲小城高中生的群像,那里有“复读生、外地生、在农村信用社取钱的州县生、想要自杀的年轻人、贫穷的年轻人、性少数的年轻人”。那是主流叙事中很少看到的细节,却是我们

【本期介绍】近年来,社交媒体上刮起了一阵阵以“中产”为命题对象的造词运动。从生活方式上的“Citywalk”、“老钱风”,到直戳阶层焦虑的“中产防坠落指南”、“中产消亡史”等等,中产的喜怒哀乐似乎覆盖了我们的许多议程,但究竟什么是中产,又很难说清。根据QuestMobile数据显示,截止到2023年7月,在中国,25-40岁之间、身处三线及以上城市、线上消费能力1,000元及以上、线上消费意愿为中、高的新中产人群规模已经达到2.45亿。然而,人们对于中产的定义无法像数据这般明确。你一

我们和北京航天航空大学法学院教授翟志勇,聊了聊普通人对法律的“偏见”,以及在对法治建设普遍失望的时候,又该如何看待法律的作用与意义?【本期介绍】过去几年,许多人开始恶补法律知识。而法学学者翟志勇在「看理想」上对于热点的剖析,不时能帮助我们从法律层面梳理思路。在《有必要谈谈<第二十条>的问题》一文中,他分析了电影《第二十条》对真实事件的改编,特别是其中对律师的削弱和检察官的强化,一部讲述法治进程的电影,就这么有意无意地回到了老百姓对于“青天大老爷”(人治)的期盼。电影拧巴的地方,恰恰也

【本期介绍】每隔一段时间,大学生就成为社会忧心忡忡关注的对象。近来,从“开学不久儿童精神科爆满”,到“大学成了鸡娃副作用的疗愈所”,媒体为“长不大的大学生”建立了一套看似完整的叙事——因为一路被当作考试专业户“鸡”上来,没有生活,父母不放手,因此大学生生活自理能力缺乏、在重大决策上依赖父母、像高中生似的应试学习状态,大学生的晚熟,仿佛达到了令人瞠目结舌的地步。这些舆论对于大学生们来说,有些人一笑置之,有些人愤愤不平,大部分人或许浑然不觉。然而1月14日,一篇名为《集体写作|我们对大学

【本期介绍】年初,某名嘴在节目上问出“如何解决老百姓有钱不敢花”引发了许多争议。而在各大调研机构与媒体推出的2023年消费者年度报告中,精细化和性别比也成了高频出现的关键词。人人都在谈论消费降级,这背后既关乎人们对于未来的信心,也有对过去经济泡沫的反思。与此同时,2023年也是各品牌方乃至城市文旅局大打营销战的一年,从Citywalk到淄博烧烤,从“老钱风”到“南方小土豆”,2023年的舆论场虽然逼仄,却又涌现出一股股造词运动,而这些营销策旅的变化,也折射出了更多的焦虑与隐忧。无论是

我们和精神科医师徐凯文、三联中读编辑王卉,聊了聊为什么人们称赞“情绪稳定”,但总免不了发疯?【本期介绍】你最近精神状态还稳定吗?2022年,“发疯”是校园封闭时期大学生的操场爬行和网络上流行的“发疯文学”,2023年,发疯成为了能够用来解决问题的生存技能,面对父母在微信里穷追不舍的催生,直接一本正经地使用生殖专业术语进行严肃学术讨论,对方知难而退;马路上遇到搭讪时信口开河地胡说八道,让对方避之不及;在重男轻女的家庭说教中,干脆改口管爸爸叫叔叔,反正自己终究也是外姓人也就没必要认这个爹

我们和社会学教授朱伟珏、时尚专栏作家林剑聊了聊时尚与阶级、全球化、及身份文化的关系。【本期介绍】围绕时尚从来不缺社会热点。性别议题引起穿衣自由的大讨论,亚裔高级脸与东方主义的凝视在国际舞台上频频生出争议,如今色彩明艳的多巴胺与美拉德穿搭抢占街头,似乎仍隐含着人们对于凝固着的社会情绪的宣泄...... 可以说时尚自诞生起,便是社会学的绝佳样本。《Pradasphere II》展览近日于START星美术馆启动。此次展览追溯了Prada 1913年创始至今的历程,提出以另类方式思索奢侈品:

我们和作家杨照,从太宰治和芥川龙之介出发,聊了聊主流与边缘、好死与赖活,以及个体和时代周旋的方法。【本期介绍】前不久,作家杨照的新书《我与世界挣扎久:杨照谈日本文学名家十讲)(上辑·5册)由中信出版·春潮Nov+推出。在上辑中,杨照解读了夏目漱石、谷崎润一郎、芥川龙之介、太宰治和川端康成。他们一方面是文学大家,一方面又是各自时代里掉队的人。历史学出身的杨照,不可避免将历史视角融入其中,他相信理解文学作品的深层内涵需要了解作者及其时代:由于我们每个人都生活在某个共同体,需要应对自己所处

我们和失智症/认知症的设计工作者/科普博主邵明珊探讨了疾病、照护与亲子关系。【本期介绍】失智症(又称痴呆综合症、认知症)和阿尔茨海默病(失智症的其中一个类型)时常伴随着名人患病的新闻进入大众视野,被短暂讨论。然而,我们对失智症的了解始终过于笼统,甚至带有偏见。根据《中国阿尔茨海默病知晓与需求现状调查报告》(2022)显示,因自觉记忆力减退、注意力无法集中而主动去医院就诊的比例只有12.9%。目前人类无法根治失智症,但在疾病的早期发现并规范干预,可以延缓病程发展的。在轻度认知障碍阶段采

我们和青年学者张笑宇,从「产缘政治」的视角出发,聊了聊当下频发的国际冲突【本期介绍】过去几年,我们都深切感到,世界变得摇摇欲坠。从俄乌战争到巴以冲突,炮火不仅在时刻威胁着当地平民的生命,在各产业彼此深度嵌套的时代,也不经意间影响着远方的我们。无论《技术与文明》还是《商贸与文明》,青年学者张笑宇都善于从芜杂的历史中梳理出隐秘的联系。而在最新出版的《产业与文明》里,他试图通过「产缘政治」这一框架,将远方之于附近的影响,呈现得更加具有历史的脉络和现实的紧迫。比如1973年的第四次中东战争,

这是一期和「talk三联」的串台节目,我们和他们的内容编辑高一丁、《三联生活周刊》记者肖楚舟聊了聊,为什么大家今天纷纷“社交降级”,以及,什么才是理想的社交?【本期介绍】从“人均社恐”到“搭子社交”,人们对于社交的态度正变得越来越矛盾,一方面渴望人与人的联结,一方面又惧怕联结带来的伤害与更多不确定的后果。而在最新一期《三联生活周刊》的封面故事里,“社交降级”被重新提及,意指人们在生活中对一些社交关系开始主动选择回避和削减,倾向寻找简单可控的浅层关系。但降级未必能够解决社交中的问题,反

【本期介绍】上周五,乐夏第三季的总决赛已经结束。在摇滚乐和乐队文化不断进入大众文化视野时,我们可以很容易地注意到这个领域的性别比例之悬殊,而当零星的女乐手出现时,大家总会把话题从音乐本身转移到她的穿着、家庭和私生活上。这套话语我们再熟悉不过,它与整个社会的女性处境如出一辙,但“滚圈”的厌女似乎更加顽固地扎根在它的历史和今天。我们好奇的是,为什么这个本该更“先锋”的圈层里,性别意识却是更落后的?我们和前音乐记者、现海豚消失了乐队主唱老月亮和音乐媒体進化耳朵编辑艾舒聊了聊,摇滚乐这种“男

这期是和「新闻实验室」播客的串台。Lisa和方可成聊了聊「青年志」和「问题青年」的故事,探讨什么是媒体,什么是优质内容。【本期介绍】这期播客里,我跟随着方可成老师的提问,回顾了自2008年以来青年志所经历的时代变化,年轻人处境与状态的变化。我们谈到互联网、消费主义、平台资本主义对于青年文化的影响,我分享了作为一个创业者这十多年里对商业逻辑的看法和反思。当然,我也没有错过这个机会,请教了方可成老师一些问题,比如在今天如此复杂的媒介环境中,什么是媒体,什么是优质内容,比如方可成老师对张雪

【本期介绍】在我们的生活中,总能听到万物生灵治愈人类的暖心小故事。“小猫、小狗拯救全世界”的感叹似乎常常被年轻人们挂在嘴边。不仅是家养小动物们,许多野生动物也正在和生活在城市中的我们有着前所未有的频繁交集。不断有人目击野猪、貉、野生鸟类出现在我们生活的城市中,同时,许多野生动物在社交媒体上也有着极高的人气,比如,大熊猫花花、卡皮巴拉河豚.....本期播客,我们邀请到从事动物保护公益项目的公益人及志愿者,聊了聊他们所目击的公益现场。在过去几年,青年志一直在关注“工作”的话题。我们惊喜

【本期介绍】过去二十年,伴随着经济增长,房价上涨到了不成比例的高度。高房价对于早年“买房上车”的人来说,是得以完成财富积累的条件,对于更多买不起房的人而言,则是无法翻越的大山。在作为人口流入地的大城市,住房市场的鸿沟还体现在居住面积上,城市流动人口的人居住宅面积只有15-20平米,大约为城市户籍人口居住面积的一半。与此同时,地方政府则形成了依赖出让土地使用权的收入来维持支出的“土地财政”。而相比低价出让的工业用地,商业住宅用地才是收入的大头,这也导致城市存量用地结构却严重失衡,工业用

我们和八仙饭店一起聊了聊他们的创作、参赛经历,期望看到一个年轻乐队在这片土壤上生长的不同切面。【本期介绍】“Ten thousand sticky dreams lost to reality……”当《吞吐》在《爱情神话》的放映中响起的时候,或许是听众和八仙饭店这支乐队的第一次擦肩。今年 5 月,他们在上海开往南京的火车上收到了乐夏的邀约信息,当时的他们有一点小小的焦虑:如果没演好,大家会不会很失望?尽管有些悲观主义,他们还是去了,在舞台上经历了被淘汰,又在即兴环节被复活的过山车。当

我们和乐评人、乐队经纪人健崔、蛙池乐队主唱金依依一起,从乐夏3聊开去。【本期介绍】这期播客中没有观反、没有乐队舞台的点评、没有对综艺的评论。借着「乐夏3」再次(片面)呈现着独立音乐场景的“流量窗口”,我们聊了聊音乐人和从业者角度所看到的独立音乐场景和青年文化。今天是不是没有撑起一期综艺所需的足够多的好乐队?为什么说今天音乐人在签约之外有更多的选择?疫情几年对音乐行业造成了哪些影响?面对媒体、唱片店、线下场景、专业算法的重重缺位,乐迷如何成长?为什么说乐夏只不过是原生乐队文化的平替或弱

【本期介绍】十年前,当周濂写下《你永远都无法叫醒一个装睡的人》时,“犬儒主义”一词也频繁出现在公共媒体的讨论中。作为一种被批判的社会文化概念与时代症候,某种层面上,“装睡的人”和犬儒主义者身上那种“揣着明白装糊涂”也有异曲同工之处。十年后,没有太多人去谈论犬儒主义了,取而代之的是“键盘侠”、“乐子人”和数不尽的“人间清醒”。今天,越来越多的犬儒主义者正试图用一种看穿人情世故的清醒和冷漠,消解任何稍微带有理想主义色彩的人和事。而光是自保已经用尽全力的普通人,似乎也不得不服于现实的桎梏与

今年,Citywalk成了最火热的旅行方式之一。小红书上,以“Citywalk”为标签的笔记多达50万+,而浏览量也超过了5亿次。相比于此前备受热议、压缩时间完成打卡式观光的“特种兵式旅游”,Citywalk更强调放慢节奏和随兴所至的漫步,以更具有探索性和主动性的方式,来体验城市空间的构造与变化。火热同时也伴随着争议。一种声音认为,Citywalk不过是用洋气的英文名来归纳人们更为熟悉的散步与遛弯儿,并在标签化的过程中形成了带有城市中产趣味的消费行为,随之而来关于“City walk

过去几年,我们通过社交媒体看到了大量“远方的苦难”,从因政权纷争而陷入困苦的阿富汗女性,再到战争中颠沛流离的乌克兰人民,以及身处土耳其大地震废墟中绝望和无助的灾民。隔着屏幕,我们对远方受苦的人们产生了同情,同时又因为苦难的繁多和距离的遥远,又陷入到了对同情的疲劳。法国社会学家博尔坦斯基认为,同情的前提是距离,正是处在“安全距离”之人才会对不幸的人们产生同情。波兰传播学学者莉莉·蔻利拉奇则有不同意见,她认为同情的产生和距离并没有直接因果联系,我们的同情心既和传播媒介的更迭息息相关,也更

如果我的行业没了,我该怎么办?放下对“光明未来”的期许,我们是否可以过好现在?【本期介绍】过去几年,我们已经渐渐接受一个事实,在高速发展30年后,我们迎来了停滞和萧条。未来不再是光明和美好的,甚至某些层面上可能会戛然而止。于是,一个新问题摆在了年轻人面前:如果我的行业没了,我该怎么办?在这样的预期下,我们怎么处理当下与未来的关系?在优酷人文的人物访谈节目「众声」中,主持人蔡康永说,以前他很希望通过人物访谈让观众成为“更好的人”,而现在他最大的目标就是帮助大家“好过”一些。那么,在这样

我们和上海金融与法律研究院的聂日明老师聊了聊青年就业难及可能的解决之道。【本期介绍】近日,青年就业问题再次引发热议。根据国家统计局公布的数据,今年 4 月份城镇青年调查失业率达到了 20.4%,超过了去年 7 月的 19.9%。与此同时,根据人力资源和社会保障部,2023 年高校毕业生人数将达到 1158 万,在去年首次突破千万达到 1076 万之后又创新高。6、7 月份伴随大批高校毕业生进入社会,青年调查失业率很可能还会更高。而过去几年受经济影响,很多企业的校招名额都在减少,这已经

我们和经济学家陆铭聊了聊在“逃离北上广”和“回笼漂”之间,年轻人该做出怎样的选择?【本期介绍】近来有媒体报道,一些“逃离北上广”的年轻人又回到了曾经打拼过的大城市,这被称为“回笼漂”。在厌倦了大城市的高压与快节奏以后,他们发现家乡或小城也不如想象中的安逸与单纯,进而选择重新北上或南下,但去往大城还是小城?同样的疑问仍悬在许多人心头。关于这个问题,经济学家陆铭在他过去出版的两本著作中给出了答案:普遍的趋势里,年轻人终究是要去往大城市的,但我们还有诸多治理问题和观念问题亟待澄清。在《大国

Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

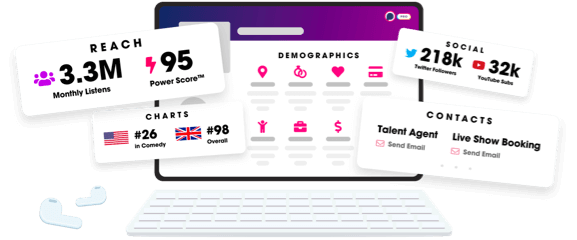

Unlock more with Podchaser Pro

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us