Good podcast? Give it some love!

Episodes of 有聊者大會

Mark All

Search Episodes...

本集和帝國大學臺灣文學部合作,聊聊治警事件發生年代的臺灣文學故事。蔣渭水曾說:「我要感謝神明,使我身為臺灣人。」當時的臺灣文人,對臺灣的情感都這麼濃烈嗎?他們對臺灣文學又有什麼樣的解讀?本集節目要談談當時新舊文學的各種論戰及文人們有多愛吵架(誤),文學通識含量高,這集推薦必聽!有空別忘了到臺灣新文化運動紀念館,了解更多治警事件的歷程~本集Podcast精彩內容✅〈臺灣民報〉在新文化運動中扮演怎樣的角色?✅為什麼是臺灣新文化運動,而不是「大正維新」運動?✅臺灣日治

治警事件的三審過程歷時2年,吸引《臺灣民報》報導,也引起相當多的臺灣民眾關注,因此,當判決確定,被判刑的七人分別入獄時,各地民眾紛紛隨行、送行。其中,蔡惠如是由清水前往臺中刑務所,就有民眾夾道歡送。而林呈祿更是從神戶搭船返臺入獄。他們的入獄、出獄路線,也反映了臺灣當時的交通脈絡。

日治時期曾有「北渭水、南培火」之稱的蔡培火,在治警事件亦被判處有罪,且與蔣渭水一樣入獄服刑四個月。然而,入獄的經驗不僅未澆熄蔡培火參與政治運動的熱情,在服刑期間,他更創作了〈臺灣自治歌〉,宣揚他追求臺灣自治的理想。本集節目即介紹蔡培火其人其事,並述說其追求臺灣自治的理念。

1923年治警事件發生後,被補的臺灣知識份子有兩次入獄的可能,一次是在偵查期間的羈押,另一次則是全案審理完畢後的服刑。面對無預警的大檢舉行動,主要領導者蔣渭水、蔡惠如、林幼春、王敏川、陳逢源……等人心境轉折各有不同,在獄中寫下自的心情與感懷。本集節目邀請到臺灣大學臺灣文學研究所 黃美娥教授講述入獄期間,知識份子創作的文學作品,並從中窺探入獄者面對臺灣總督府司法審理的心境。

隨著治警事件庭審展開,因全島大逮捕而風聲鶴戾的情形逐漸轉變,除了《臺灣民報》大幅報導,民眾也給予支持、聲援,不僅促成臺灣議會設置請願運動的參與度增加,更使得被告的蔣渭水等人成為社會輿論的英雄。本集節目邀請到吳三連基金會執行長戴寶村 教授,闡述治警事件中,蔣渭水等人光榮入獄的形象。

這集節目由有聊者大會與最喜歡分享有趣歷史小故事的podcast節目 #歷史下酒菜 聯名播出,由Wendy從社會文化史角度,聊聊100年前治警事件的有趣觀察和小故事。一起來聽看看,日治時代的知識分子如何「舌戰」檢察官!✨本集Podcast精彩內容✨✅ 三好一八竟然在法庭上大罵六個小時?日本檢察官和知識分子們開庭到底在嘴什麼啊?!✅百年前的臺灣名義上受日治憲法保護,但實際操作起來為何是另外一回事?!✅治警事件一度讓人心慌慌,結果變成蔣渭水等人的宣傳機會?

治警事件發生100年後的今日,有3組戲劇表演團體嘗試以其為主題,進行劇本的創作及戲劇演出,並在10月底舉辦「新文化戲劇節」公演活動。為此,本集節目邀請到治警事件百年紀念創作藝術節計畫行政統籌 莊執中,以及《大正十二年》的編劇 劉勇辰,聽聽他們將分享劇本創作和排演的心路歷程,以及治警事件的核心理念如何影響了他們的創作。同時,我們也誠摯邀請民眾進場觀賞。

2023年新文化運動月以治警事件為主題,不僅有一連串的文化體驗活動,也舉辦了主題特展。在本次策展中,策展團隊活用當前盛行的AI技術,使民眾宛如旁聽的記者,深歷其境,更直觀的認識、了解這起百年前的司法論戰。為此,將邀請策展人至節目中,分享特展的觀展重點。

治警事件可謂是臺灣法律史上具有極高意義的一場攻防戰。從一審無罪到最終判處有罪確定,整個過程經歷了多番激烈辯論。在本集節目中,我們有幸邀請到捷旭法律事務所的 蔡敦盛律師,他將以現代法律專業的角度,深入探討治警事件。蔡律師曾擔任過地院、高院以及最高法院三審法官助理,對訴訟實務流程極為熟悉。他將不僅解釋三審判決之間的差異,還將這些差異與日治時期的審理制度進行對比,以更深入地理解這一重要事件。

治警事件發生於1923年,歷經多次庭審、起訴,最終判處蔣渭水等人4-6個月的有期徒刑或罰金,是臺灣百年前極受矚目的司法攻防戰。本集節目邀請到輔仁大學法律學系 吳豪人教授 ,從法制史的角度,講述治警事件策略與脈絡。

去年(2021年)是臺灣文化協會創立一百年,全臺基金會、相關博物館所紛紛舉辦相關紀念活動。今年新文化館館刊《掛號5》透過深入訪談30位文協百年紀念活動的策劃人,推出《百年+1:延續臺灣新文化運動的當代推手》,要將文協百年的整體歷史現場,完整收錄、呈現在大家面前。《掛號5》出版之際,特別推出3集 #館刊掛號5特別節目 ——【有聊者大會|館刊篇】podcast。前2集聽到蘇碩斌老師帶領我們回到百年前知識份子與大眾對話的現場,和楊逵長孫女楊翠老師,和我們解讀文協時代的意義。最後壓軸第3集

去年(2021年)是臺灣文化協會創立一百年,全臺基金會、相關博物館所紛紛舉辦相關紀念活動。今年新文化館館刊《掛號5》透過深入訪談30位文協百年紀念活動的策劃人,推出《百年+1:延續臺灣新文化運動的當代推手》,要將文協百年的整體歷史現場,完整收錄、呈現在大家面前。在《掛號5》出版之際,我們特別推出3集 #館刊掛號5特別節目 ——【有聊者大會|館刊篇】podcast,第1集由蘇碩斌老師帶領我們回到百年前知識分子如何絞盡腦汁的嘗試和大眾對話現的現場。接著來到了第2集同樣由總編輯李明璁老師

去年(2021年)是臺灣文化協會創立一百年,全臺基金會、相關博物館所紛紛舉辦相關紀念活動。今年新文化館館刊《掛號5》透過深入訪談30位文協百年紀念活動的策劃人,推出《百年+1:延續臺灣新文化運動的當代推手》,要將文協百年的整體歷史現場,完整收錄、呈現在大家面前。在《掛號5》即將出版之際,特別推出3集#館刊掛號5特別節目 ——【有聊者大會|館刊篇】podcast,第1集將由總編輯李明璁老師,帶領大家回到今年夏天訪談蘇碩斌老師的現場,跟我們聊聊——如果作家賴和或畫家陳澄波穿越百年時空

日治時期的新劇中,有許多女性的身影,更有許多故事講述了當時女性在家庭與社會上遭受的苦難、不公平的待遇。而當時創作新劇的知識分子多為男性,他們為何選擇女性故事當成創作的題材?他們在當時的社會情境中,又觀察到台灣女性那些的樣貌?如青釗的〈巾幗英雄〉中,透過接受過新式教育的女主角之口批判傳統思想的陋習及當時臺日之間的不平等待遇。另外在定田的〈他們的戀情〉中,已有婚約的女主角愛上男主角,為了戀愛的自由不惜私奔,在跌宕的劇情中以此傳達男女平等、自主戀愛、解放奴婢等觀念。本集節目邀請到吳

百年前新劇初登臺時,張維賢等多以臺語創作。百年後的台灣,思想開放、戲劇演出蓬勃發展,然而,當創作者試圖以1920年代為演出題材,才發現,當年日常使用的臺語,竟然成為最困難的元素之一。本集節目邀請臺語作家鄭順聰來做客,他不僅以臺語書寫、演講,協助公視台語台的節目錄製,亦長年協力阮劇團,以及「臺語工作隊」計畫與「新嘉義座」的演出。除此之外他也協助指導黃信堯導演的文協百年紀錄片配音,更參與北師美術館特展「光」的臺語導覽、範讀與標音工作。使用1920年代常民使用的語言,以貼近彼時情景,

EP8 阮用戲劇繼續拚!新劇使命的延續主講|汪兆謙(阮劇團團長/藝術總監)日治時期的新劇,是當時的知識分子常用來傳達理念的工具,而在現代,也同樣有一群人以這樣的精神向社會傳達理念。阮劇團是嘉義子弟返鄉成立的現代戲劇劇團,他們將本土民俗文化融合於現代戲劇內,以大眾劇場為目標,積極地走向民眾與社會。2021年,阮劇團與北師美術館共製的作品–《加入B會的人》,演繹了文協時代的故事,在編排上放入《復活的玫瑰》、《社會階級》等新劇劇本。本集節目邀請了阮劇團團長汪兆謙,從戲劇現場及相關

大稻埕是臺灣知名的戲窟,早在百年前各種新舊戲劇就在此地交鋒。不僅有很多新式的戲院林立,許多在地頭人也成立軒社,學習南北管、演出子弟戲,神明生日婚喪喜慶,軒社就會演出一段獻上祝福,而當時社會熱愛戲曲的程度也可見一斑。歷史超過150年的「台北靈安社」就是大稻埕相當具有代表性的北管軒社,知名的大稻埕茶商陳天來,也曾當過靈安社的社長,而至今靈安社仍在大稻埕持續活躍著。本集節目邀請靈安社總幹事吳柏勳先生,來跟大家談談這一百多年來,駐守在大稻埕的靈安社,面對不停更迭的新文化,是如何因應、

日治時期的「新劇」演出,有些是參考中國、日本、法國的劇本;有些則是臺灣知識分子的創作。其中,新劇參與者之一、1904年出生於南投的張深切,在日治時期即投入文化運動,實踐其「文藝大眾化,須從演劇做起」的信念,並成立臺灣文藝聯盟,發表《落陰》等劇作。《落陰》這部劇本完成於1935年,嚴格說來,《落陰》雖屬日治時期新劇運動一環,卻不屬於文協、鼎新社等團體所推動的「文化劇」。然而,張深切以臺語創作《落陰》,在短短一幕二場劇本中,展現臺灣知識分子對受虐繼女的同情、對傳統迷信的批判,亦彰顯了

百年前的臺灣,正處在傳統東方文化與西方現代思潮間,承受新舊文化的衝擊。本集節目由podcast節目 #臺灣熱炒店 擔任一日總召,並邀請到今年度的特展策展人白春燕老師參與,細說日治新期的新劇,及文協成員如何以文化劇推動改革社會,拚場舊文化。EP5分成上、下兩集,本集為下集

百年前的臺灣,正處在傳統東方文化與西方現代思潮間,承受新舊文化的衝擊。本集節目由podcast節目 #臺灣熱炒店 擔任一日總召,並邀請到今年度的特展策展人白春燕老師參與,細說日治新期的新劇,及文協成員如何以文化劇推動改革社會,拚場舊文化。EP5分成上、下兩集,本集為上集

談起歌仔戲,大多數人的印象會直接認為它是「傳統戲曲」,但事實上歌仔戲大約在1910年代出現在臺灣,跟「新劇」在臺灣發展的時間歷程差不多。知識分子們在推行新劇運動的時候,歌仔戲也在大眾之間傳布,不僅快速發展成為大戲,並且廣受一般民眾喜愛,尤其受到許多婦女觀眾的青睞,還從初期均由男性參演的戲劇模式,發展出在當時相當顛覆的「全女班」型態。歌仔戲究竟為什麼這麼受一般大眾歡迎?又為什麼特別發展出女性觀眾?而既然同為「新戲劇」,卻為何偏偏被知識分子們撰文批評、甚至說它該禁?讓我們聽聽「水月演

1920年代臺北的大稻埕,隨著進出口貿易繁榮,逐漸形成商業重鎮,也帶動了淡水戲館(後易名為臺灣新舞臺)、永樂座、第一劇場等「商業劇場」於此興建,不僅揭示了現代化進程、也是一種消費力的展現。商業劇場以售票演出為主要營運模式,那麼究竟當時劇場內上演的戲劇內容是什麼?是什麼吸引臺灣大眾日日進場觀賞?而它們又如何對臺灣的戲劇發展產生影響?本集的#有聊者大會邀請到北藝大戲劇學系的#徐亞湘教授,來談談日治時期的商業劇場。

文化的發展總是帶著衝擊與碰撞,回望1920年代臺灣島上的新文化運動,一股新舊碰撞的文化態勢正在蓬勃動盪著。知識分子組成「臺灣文化協會」,透過社會運動的形式,企圖運用文化的力量,和殖民政府、傳統社會倫理對抗。這股對抗的力量也在不同的文化活動中顯現,語言的新舊、戲劇的新舊、生活方式的新舊,乃至於最根本的「觀念的新舊」。他們為何要用文化跟時代反抗?這些新文化觀又是如何與舊文化競合?他們留下了什麼樣的精神遺產給後人?有聊者大會 的第二集,邀請了作家 #朱宥勳 來到節目,和大家分享日

《有聊者大會》回來了!!!今年的新文化運動月以「新劇登臺:文化大拼場」為主題,傳遞知識份子以新劇、文化劇與時代對抗的精神。百年後的今天,我們為何要談新文化運動、文協?新文化運動紀念館每年10月的館慶「新文化運動月」焦點為何?又有哪些活動,要回顧百年前臺灣青年以新文化和舊文化拼場的精神?一起點開收聽連結,回顧1920年代新文化運動的精神,也回應當前的時代議題。

你是否曾思考過「臺灣價值」這四個字呢?當時因為新文化運動,居住於這座島上的人們開始思考自己的價值是什麼。一百年過去,你可能回答是珍奶、滷肉飯,也或許是文化,一種獨特的思考方式。假如今天將 #臺灣 擬人化,在文協100歲生日,你覺得他會想call out哪種臺灣人呢?

Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

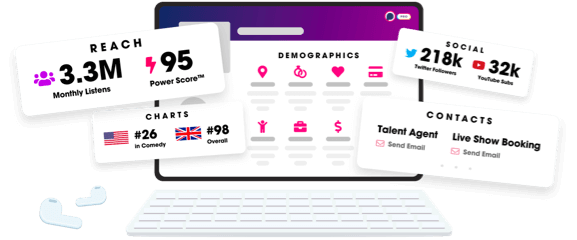

Unlock more with Podchaser Pro

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us