Episodes of 吃里扒外

Mark All

Search Episodes...

这期聊着聊着,怎么又给聊散了!但确实是一个老生常谈又不想避之不谈的话题:到底小孩味「小」在哪里,大人味又哪里「大人」了?非常多的悖论啊,比如说小孩的味蕾发达,却远远体会不了复杂?成人的选择自由,却放任自己禁锢味觉,让舌头困于舒适,口味至死是小孩。能吃懂「酸」和「苦」,就是大人吗?放弃对「甜」的狂热,转而追求健康、少糖、营养,就是成熟了吗?以及为什么一说大人味,脑海里就是饮酒的中年大叔,再配一碟讲究下酒菜?这期吧,与其说找到答案,不如索性抛出了更多问题,儿童节&周末愉快!🎵 BGM何

走过路过别错过,选题清仓大甩卖。遛街通勤下酒菜,更新不快下头快。Shownotes随意别见怪,月更播客一直在!🎵 BGMPONCHO - Lady Friend細野晴臣 - 2355氏、帰る 🎙️ 主播 陈黄瓜 🥒 微博&小红书:陈晃瓜 陈面条 🍜 微博:一日呢 | 小红书:陈面条📮 联系方式[email protected]

吃里扒外新开系列:写菜谱的人。要溯源、了解美食,第一要读的书必然是菜谱。我们想搜罗全世界好的菜谱书,聊一聊为什么这些是“好”菜谱,也扒一扒背后写出好菜谱的人。第一辑,我们来到了香港篇。提到香港食评人与菜谱书,最常被提及便是“美食文字祖师爷”陈梦因(特级校对)与“舌尖上最后的贵族”江献珠。本期我们重点读了陈梦因的《食经》与江献珠的《家馔》,这两套书都是作为美食工作者必读的入门书,也是放在案边时常翻阅、检索的书。他们之间千丝万缕的联络与粤菜书写的代代传承固然有趣,他们笔下的菜谱书更是充满

三月中旬,我们去了一趟湖南。这原本是一趟以「益阳麻辣烫」为目的的旅行。但因为两个P人主播的一时兴起,让行程扩张到了4个城市。幸好有J人朋友在,4天内顺利转场长沙-株洲-常德-益阳,吃到了所有目标餐厅。本次湖南行可以总结为3个关键词:关键词❶ 土菜长沙📍陸幺陸家常菜株洲📍野马·土菜研究所关键词❷ 粉株洲📍芳芳炒码粉常德📍鑫刘记老字号*常德其他:乡巴佬擂茶/麻伊伏钵子菜关键词❸ 益阳麻辣烫益阳📍卫卫麻辣烫本次所以这也像是一次「网络热门餐厅鉴定」,我们带着好奇和想象,去餐厅现场验

提起法餐,第一印象是什么呢?精致的、优雅的、昂贵的,有着自己的一套严密逻辑和管理制度。当我们试着从头去扒现代法餐源头,去看见200年前的餐厅老板、美食家与主厨,才发现法餐的发展与流行和我们想得很不一样——原来法国第一间真正意义的餐厅,是经济专家实现个人政治野心的营销手段;原来法国大革命不仅带来了贵族制度的消亡,也同时带来了餐厅的崛起;原来早在200年前就已经有美食家开始出美食刊物,写美食citywalk路线;原来现在法餐基础的酱料、后厨的管理制度等,也在那时候就已经奠定了。「外出就餐

春节假期,大家是回到了熟悉又陌生的家乡,还是正在旅行的途中呢?本期节目我们想探讨「本地正宗食物」的what/where/why——去到一个新的城市,总希望能吃到独属于当地的特色食物。比如上海生煎、北京烤鸭、广州肠粉、重庆小面等。但每次旅行的目的地不同,旅行目的也不同,那么其实对食物的需求也可以变得不同。如果一座城市,本地食物在合胃口的基础上,品种多元,味型丰富,吃一周都不腻,那深度挖掘本地食物自然不是问题。但如果是那些因本地食物匮乏而被带上「美食荒漠」称号的城市,那些食物味型相似的城

2024,你好呀)这一期来做客的,是正在放映的美食纪录片《风味原产地·湖北》的执行制片人小乔。相比同属于陈晓卿老师工作室的《风味人间》,风味原产地系列会有更具体的区位限制,形式也更轻、更快、更聚焦于食物。这也是小乔参与的第二个原产地的项目,而身为湖北人回到家乡拍摄,是表达欲爆棚还是近乡情怯?我们对此也十分好奇。我们聊起选题、框架、调研、拍摄、解说词等创作端的话题,从热门的武汉豆皮、洪湖莲藕、襄阳牛肉面说到冷门的恩施合渣、黄梅鱼面、襄阳缠蹄。但最喜欢的部分,还是小乔最后聊起“以湖北人身

“ 在海边的一家小小cafe☕️,我拥有了一整个后厨。”想和小雨聊天,是因为最近追更她在新西兰咖啡店打工的故事。她文字构建的“小小cafe”里,有一个有点强迫症、集抠门和大方于一身,拥有“哆啦A梦神奇口袋”的印度裔老板,和两个性格截然不同的咖啡师妹妹:一开始不会想成为朋友但最后关系变得亲密的e妹妹,能够共享歌单、电影、假期和沉默的i妹妹。所有的故事细节充满温情、善意,闪动人和人的奇妙联结,美好得甚至真空了,有点南半球“海鸥食堂”的意思。但在我们想当然地赋予这个咖啡店“理想”“疗愈”的

戏里扒吃2.0上线 📺本期录制的契机,是🥒去了一趟厦门金鸡影展,组成了自己的一套「电影食物单元」。而在录制节目的前一天,刚过完41岁生日的吴慷仁凭借《富都青年》拿下金马影帝;我们又恰好追完了他的新剧《有生之年》,想来聊一聊里面的食物细节。就这样,本期戏里扒吃生成了一个小小的「吴慷仁宇宙」。想用李安送给吴慷仁的话,来送给每一部影视剧:宁愿犯错,不要boring!请多一些「灯光美气氛佳」的美食吧!🎬 防剧透时间线- 电视剧 -2:17 有生之年31:26 繁城之下- 电影 -34:

本期超主观暴言警告⚠️是什么时候开始呢?关于食物的「无聊感」成为海浪一样规律周期性的存在,入侵日常的频次越来越频繁。我们推荐美食的语言被直播室的语言同化,不少人都罹患「天花板」「糯叽叽」PTSD。好吃丢失想象,好吃要能被看见,食物千篇一律,食物被滤镜修正。能量警察吸走能量,新店探的一点都不新鲜。照着菜谱做不出菜,照着样子复制倒十分痛快。美和食走向两个极端,美是视觉极致的美,食是要嘛饿要嘛暴饮暴食……怎么办呢?上期刚从伊丹十三那里学会:「对自己讨厌的东西进行种种思考,非常愉快。美的感觉

本期是串台节目,做客的主播是话仙桃的晃抠你。在伊丹十三纪念馆给他定义的“13张面孔”里,电影导演、散文家、设计师、演员、插画师、电视人等非常具体的身份之外,更吸引我们的是另一类面孔:一位料理通,以及爱猫人士……职业属性、创作方式可以阶段性变更,但风格就是作者的存在方式,显然食物爱好者属于风格的一种。食物就像“一个空空如也的容器”贯穿伊丹十三的创作,《欧洲无聊日记》里最早教日本人怎么吃牛油果、什么是洋蓟、如何吃意大利面,纪录片《我想去远方》的亲子丼食材之旅,再到电影《蒲公英》从食物窥见

得益于观影看剧的「食物之眼」,我们决定隆重推出一个催更自己的新系列「戏里扒吃」。集中聊聊过去一段时间里,我们在新剧/电影里瞥见的食物之光。镜头里巧加利用的食物可以脱离「道具」的宿命,成为线索、漫溢情感、立体人物,当然,最基础的功能还包括——分泌唾液、滋生食欲。追剧的我们,邀请大家一起跑偏,开启二郎神般扫射的食物之眼,在正道大步迈前之余撇一眼小径分叉,稍稍关心关心:到底吃没吃到位啦!👀🎬防剧透时间线05:03 装腔启示录21:56 超异能族moving50:55 鹦鹉杀&燃冬58:

恰逢中元节,我们从复刻墓碑上的幽灵食谱谈起,聊了聊死亡与美食的关联。 聊到死亡,好像总是严肃的、沉重的。但当死亡和美食一起出现的时候,好像这个话题也变得轻松了和可爱了起来。那些值得刻在墓碑上、供大家参考的美食食谱,那些祭祀台上供奉给祖先的丰富食物,那些死刑犯真正的最后一餐和名厨及艺术家们对最后一餐的想象。我们总说:事已至此,先吃饭吧。如果哪天被预告了死亡的即将到来,也想要保持这种心态,按照自己最后的心意饱餐一顿吧。📂 提到的- Roise的幽灵档案- Henry Hargreave

你的夏天还好吗?这个夏天,陈面条从上班族变成了自由人,开始各地旅行,从东南亚到川渝再到江浙沪,一路巡吃,海鲜水果冰饮gelato,一路上感受不同地区的夏天味道。而陈黄瓜从自由职业者变成了上班族,夏日变成了固定的routine,反而回忆起2017年内蒙夏天一次印象深刻的旅行,在呼伦贝尔沉浸式参与了一场布里亚特婚礼,去根河看驯鹿、打列巴。状态的不同,让我们有了这期特别形式的录制。我们将展开一次夏日双城通讯,在各自城市的空调房里,打开农夫山泉17.5度NFC果汁,远程干杯,分享夏日。🍎本

借母亲节的契机,我们来聊一聊「妈妈与厨房」。台湾作家洪爱珠在《老派少女购物路线》中提到:「人都要经过不止一个厨房的,因为迁徙、改建或者婚嫁,从一个厨房离开,到另一个。」在本期节目中,我们聊的是妈妈,但不只有妈妈,还有妈妈的妈妈,以及新一代的女性;聊的是厨房,也不只是当下的厨房,而是从柴火灶到现代厨房的变迁。当我们拉长时间线,去看厨房里的三代女性,看她们如何创造和使用厨房,看厨房的布局、烹饪方式、应用场景、烹饪的⻝物、调味方式、厨房和女性之间的关系,如何随大时代背景的变化而变化。「女子

“到了一个新地方,有人爱逛百货公司,有人爱逛书店,我宁可去逛逛菜市。看看生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、彤红的辣椒,热热闹闹,挨挨挤挤,让人感到一种生之乐趣。”当旅行重新成为生活的常态,我们得以再次出发。受小红书话题 #菜市场漫游指南活动 邀请,我们不再只是把菜市场放入“附近”的语境,而是将它作为旅行的终点站。本期播客回顾了我们过往旅行中去过的33个好吃、好逛、好玩的菜市场,这些鲜活的记忆和感受被纪录片《我在市场待了一整天》准确描述:人的五感因此被打开、疲惫被疗愈、肚子被撑满、想象被丰富…

「舌尖能够感知的甜味是人类赖以生存的能量源,也是刺激人类本能欲望的首要味道」在最适合谈论「甜」的这一天,加入聊天的是我们的好朋友 & 甜品师 Charlie。从她手头正忙着的可爱新品牌 saltycharlie 开启话题,聊到她之所以会成为甜品师的原因,巴黎的求学经历,她的第一家Fine Dessert盘式甜品店 endo 等等。是在甜度爆炸的顶点又架起一座多巴胺树洞,聊天里的「甜」脱离了刻板印象,可以可可爱爱、也可以严肃,可以加上一搓盐、挤点高亮度的酸、偶尔嘴角下垂、也能与印尼花椒

这大概是全网拖到最晚发布的年度总结了吧(连我们自己都巴不得赶快把2022这一页尽快翻过)但有了味觉走失的经历后,再以味觉为索引回看这一年,可真是讽刺又拧巴呀,有回归原始人由食物提供安全感的极致压抑,也有触底反弹式的暴饮暴食。相比之前坚持的自在、自我表达,我们包括身边的很多朋友都更渴望传达:温暖、陪伴,是一种寒风中围炉烤火、碰杯的迫切。以月份为脉络,以关键词展开,即使对上一年度充满厌恶、不愿多言语,但一张嘴,还真又变成……说来话长了。🥢 关键词和时间轴🍜 05:20 11:36 1

为什么我们如此迷恋路边摊? 在城市里像寻宝一般的体验,吹着冷风的氛围感与放下束缚的松弛感,以及附近性的日常体现。这些都在告诉我们:这个城市不能没有路边摊。 当我们决定做路边摊选题的那天,上海通过了《上海市市容环境卫生管理条例》,不再全面禁止路边摊。像是一种冥冥之中的巧合,我们开始了充满戏剧性的路边摊田野调查。 最终选定了四家:有老派的炒粉和馄饨,在这个城市的街道里流荡了二十几年,路边摊对他们来说是生活;也有新式的汉堡与烧烤,年轻人用新的方式在重新定义路边摊,对他们来说这是体验。 这些

2016年停播的康熙来了,在我的播放列表里从来都没有停止播放过。吃里扒外开启不久,我就兴冲冲地和陈面条说想聊一聊康熙来了的美食单元。然而几个月前,她甚至连一集康熙来了都没看过。直到和话仙桃的主播晃抠你闲聊,才发现我们都是三不五时就会把康熙捡起来重看的人,于是就有了这次愉快的串台。拉出所有集数清单,在美食选题的范畴重新审视康熙来了的切入角度,即使放在今天,也仍然适用,还有些「超前」。在插科打诨、八卦秘辛之余,康熙来了甚至可以从美食聊到工作、两性、代际、人际交往的不同场景……这或许也是我

暑假结束,我们想来聊聊「今年夏天去了哪里,吃了什么」。陈黄瓜去云南小众城市红河呆了一周,逃离城市,过非典型的现代生活。和当地人一起,扎进无名小餐厅里滚菜单,去哈尼族家里吃最地道的家宴。又跑去安吉的山里,跟着老饕司机,打开一场山野气十足的美食地图。陈面条跑去了威海看海,却没赶上开渔,转而过成了“假装在韩国”的生活。一日三餐韩餐和海鲜混合双打,赶早市买十元一篮的当季无花果。去嵊州朋友家过了个周末,又带朋友回诸暨老家过了个周末。两天一夜,吃五花八门的碳水。以下为文字版摘要:🔴 云南红河(

如何定义夏天的味道?🧊「冰凉」来自舌尖温度的骤降,口腔中的冷受器在接收到冰凉信号后获得感官愉悦;🥒「爽脆」来自口感咀嚼的利落,牙齿是挥刀忍者,让夏天食材的充足水分瞬间爆破;🌶️「酸辣」来自口味的自我防御,虽然天气炎热、食欲骤降,却叛逆地只想味蕾大开。……在错失了上海的春天之后,这个尤为炎热的夏天成为了我们报复性吃冰的释放场。本次节目,我们伴着时隐时现、忽大忽小的蝉鸣进行了一期「夏日食物快速播报」,闲聊式地总结了这段时间吃到的「夏日食物」,就像夏天的歌永远那么多、永远那么chil

Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

Unlock more with Podchaser Pro

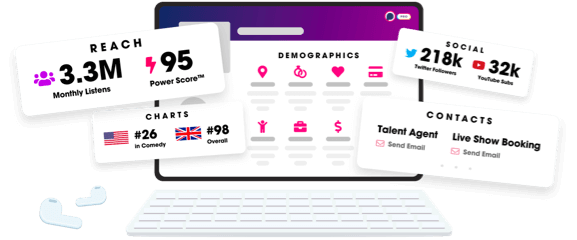

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us