どうもクフルダモノーツのk1muです。かれこれ10年くらいDTMでミックスをしてます。

今回はミックス初心者の方に向けて、自分が「もっと早く知っていたらよかったなー」と思うイコライザー(EQ)に関係する知識をシェアしようと思います。

ただ、「これ通りにやれば正解!」とかではなく、ミックスは試行錯誤がとても重要だと考えているので、その視点を持った上で読んでいただければ!と思います!

はじめに:イコライザーの使用目的を明確にする 。

イコライザーとは、狙った周波数帯域の”音量”を上げ下げできるエフェクターです。

僕は、イコライザーを使う目的は大まかに3つあると思っていて、それは

①音作りをする。(音作り的処理)

②他の楽器との混ざりを良くする。(ミックス的処理)

③音質を整える。(マスタリング的処理)

です。

この3つのポイントを意識して、「今どの目的でイコライザーを使っているのか?」を考えながら、目的に応じた処理をすると良い結果になりやすいと思います。

それでは、順番に説明していきます。

①音作りをする。(音作り的処理)

ここで言う”音作り“とは原音が「どんな距離感や重心で鳴っているか」や、「どんなキャラクターの音にしたいか」を決めることです。

この段階では、他の音との兼ね合いではなく「その音をどういう音にしたいか」という目的のためにイコライザーを使用します。

ギターアンプのトレブルやミッドやローのツマミを回すのもそうですし、

シンセサイザーでフィルターをかけるのもそうです。

したがって、”音作り“が目的であれば結構大胆にイコライザーを使う場合もあるかもしれません。

具体的な数値としては、3dbを超える上げ下げをする場合もあると思います。

②他の楽器との混ざりを良くする。(ミックス的処理)

今回のメイントピックです。

ミックスは、音楽の中で音と音が良い関係性で聴こえるようにする作業です。

「単体で聴いてその音が良いか悪いか」 よりも、全体の中でのバランスが重要です。

そのために、イコライザーを使う目的は「不必要に被っている帯域の調整」です。

たとえば、バスドラムとベースギターなど似通った周波数帯域の要素を多く持つ楽器の音同士は、干渉してお互いに聴こえにくくなることがあります。

(これを周波数マスキングと言います。)

こういった問題を解決するために 特定の周波数帯域の音量を上げたり下げたりできるイコライザーを使うわけです。

※「曲の中でのバランスをとること」が目的で、「周波数マスキングを完全に取り除くこと」が目的ではありません。

(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))})(window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js","msmaflink");msmaflink({"n":"レコーディング\/ミキシングの全知識 [改訂版] (「全知識」シリーズ)","b":"","t":"","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/41hVeNcho6L.jpg","\/51eBRG4YaRL.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4845621886","t":"amazon","r_v":""},"aid":{"amazon":"1706687","rakuten":"1706682","yahoo":"1706688"},"eid":"PLM1D","s":"s"});

リンクしかし、最初からイコライザーは使わない。

ミックスを始めたばかりの頃、イコライザーの操作をしていると”ミックスをやっている感”が出るので、つい余計に触ってしまいがちだったりしました。

しかし、ミックスをする時は最初から安易にイコライザーを触らない方が良いと思います。

では何をするか。

楽器や声の音の被りやバランスは、まず

ヴォリューム(音量)の上げ下げ と、

パンポット(定位)の調整

だけで対応します。

上手くやればこれだけで7、8割くらいはスッキリすると思います。

まずはヴォリューム(音量)の上げ下げと、パン(定位)の調整 で対応するべき理由

一般的な楽器の編成とアレンジをしている曲であれば、もともと同じ帯域が過剰に被らないようになっていますし、概ねそうであるべきだと思うからです。

今でこそ色々な調整が出来るので、作曲やアレンジの時にさほど何も考えずに色々な楽器やフレーズをバンバン入れてしまいがちです。

しかし、昔はそういったことはできませんでした。

なぜなら、一昔前はイコライザー自体が無かったので、編成と編曲によって音の不要な干渉を避けなければいけなかったわけです。

オーケストラの編成などは、典型例です。

たとえば、高音楽器(ヴァイオリン)などに比べて、低音楽器(コントラバスとか)の人数が少なめなのは低音の方が音量感があるためだったり。

同じ高音楽器でも、倍音成分が多く、音のヌケが良いトライアングルは1人だったり。

他にも、一般的なオーケストラの編成ではヴァイオリンが左側に居ます。

これは「大体の人の利き耳が右なので、聴き取り易い高音を利き耳では無い左側に配置するためではないか」という考察も前に見たことがあります。

これは、ミックスで定位(パンポット)の調整の考え方ですね。

※じゃあ、「なんでコントラバスが中心に居ないんだ」と思う人も居るかもしれませんが、コントラバスはエンドピン(下についる棒みたいなやつ)で床に接していますよね。だから、コントラバスの音は床も音の共鳴に使っており、結局ステージ真ん中から音が響いてきている感じがするから らしいです。

このように、昔は楽器の編成やアレンジでミックス的な調整をしていたわけです。

ですから、現代でもミックスを独立した工程だと思わずに作曲、アレンジ、レコーディング、ミックス、マスタリングを連続した工程と捉える視点は大切だと思います。

(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))})(window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js","msmaflink");msmaflink({"n":"DTMオーケストラサウンドの作り方 〜実践的作編曲のテクニック60","b":"","t":"","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/51CJ3LWG0sL.jpg","\/51-fjly5WaL.jpg","\/51ulkPamWpL.jpg","\/41Mm0ieToTL.jpg","\/51qZx7f25-L.jpg","\/41r+t9hdcqL.jpg","\/51paXstrG7L.jpg","\/51-4bL7H4pL.jpg","\/41rB+qaOAOL.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4903238504","t":"amazon","r_v":""},"aid":{"amazon":"1706687","rakuten":"1706682","yahoo":"1706688"},"eid":"n02CE","s":"s"});

リンク特に自作曲を自分でミックスする方は、ミックスで問題を感じたらアレンジまで立ち返って

・和音のボイシングを変える

・使う音色を変える

など 試してみることは有効な手段の一つだと思います。

主にカットする方向で使う。

さて、ヴォリューム(音量)の上げ下げと、パンポット(定位)の調整が終わったらいよいよ(多分)イコライザーの出番です。

この段階でイコライザーが不必要であれば無理に使う必要はありません。

しかし、違う状況下で録音された音源を混ぜ合わせるのであれば、イコライザーでの調整が必要になる場合も多いと思います。

使い方ですが、基本的にミックスでは、カットする方向でEQ使うことをオススメします。

反対に「ブーストにはあんまり使わない方が良い…」くらいに思っておいたほうが良いです。

なぜなら、 ミックスにおけるEQの使用は「不必要に被っている帯域を調整すること」 を目的としているからです。

なるべく複数の帯域をいじらない。

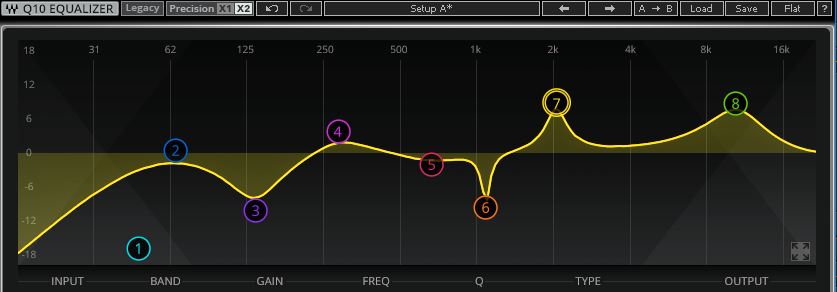

プラグインはEQポイントをたくさん設定できるので、つい色々なところを雰囲気でイコライジングしてしまいがちになります。

初心者がミックスでやってしまいがちな謎EQの例。元の音の面影は粉砕されている。

初心者がミックスでやってしまいがちな謎EQの例。元の音の面影は粉砕されている。しかし、”明確な意図“が無い限り、一つの音に対してイコライジングをする場所は2~3か所前後で留めるくらいで良い場合が多いと思います。

複数の帯域を大幅にイコライジングすると、元の音のバランスが大きく変わってしまう可能性が高いからです。

したがって、音作りまで立ち返ってやるならまだしも、ミックス的発想ではあまりやるべきではないと考えます。

僕はこのくらい控えめで使うこともあります。

ただ、もちろん絶対的なルールではないですし、反対にもっとたくさんEQポイントを設定する場合もあります。

調整する音量の幅

そして、調整する音量は1.5db前後、マックス3dbくらいまでを目安にするのがオススメです。

それ以上は「調整ではなく音作りになる」と僕は思っているので、 仮に3db 以上イコライジングする必要があるなら、音作りやヴォリューム(音量)の上げ下げ、パンポット(定位)の調整に戻った方が良いと思います。

「そんなちょっとでいいの?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、これがEQではなくトラックのヴォリューム調整だと考えてみてください。

3db音量を上下させると、かなり印象が変わりますよね。

イコライジングだと忘れてしまいがちですが、 3dbの増減はわりと大きな違いです。

ローカットはする?しない?

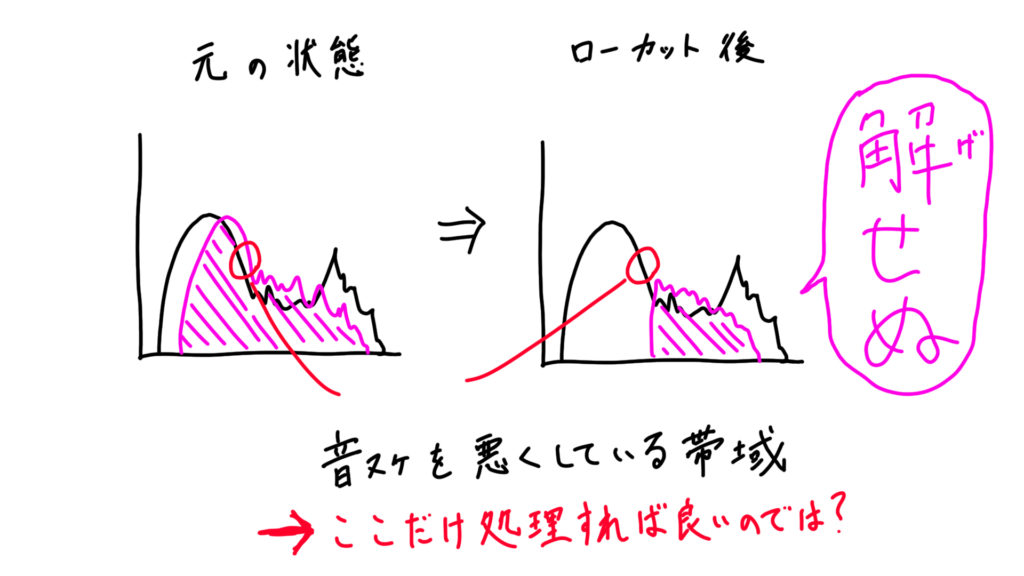

「ローカット」とは、イコライザーのローカットフィルター(ハイパスフィルター)を使って、指定した帯域以下の音を(-6dbとか以上)極端に削ることです。

たとえば120Hz以下をローカットすると、 120Hz以下の音はほとんど鳴らなくなります。

「ローカットをするとスッキリする。」それは悪魔のささやき?

「ローカットをするとスッキリする。」それは悪魔のささやき?「中低域(100~350Hz)あたりの音がたくさん鳴っていると、高域がマスキングされて音が篭るので、ローカットを使うのが有効!」

…と言っている人が結構います。

ぶっちゃけ、僕もかなり昔はそう思っていました。

しかし、現在は基本的にローカットはしないほうが良いと思っています。

なぜなら、マスキングによる篭り感は低域全体ではなく、中低域の特定の帯域が原因で起こることが多いですし、 トラック間のヴォリュームを整えた後であれば、そのカブっている帯域を1.5db前後調整するだけで改善できる場合が多いからです。

また、イコライザーを使わなくともパンの調整、音場の作り方を工夫する、コンプレッサーを活用する、イメージャープラグインで低域のワイド感をコントロールするなどさまざまな対策も考えられます。

そもそも、篭っていると感じる原因は、中低域に鳴る音同士のマスキングではなく、リバーブや空間系のかけすぎや、楽器の定位による問題であることも多いんじゃないかなぁ…とも思います。

たしかに、ローカットで低域を切るとなんとなくスッキリした感は出ますし、それだけガッツリ削れば干渉する帯域も無くなるでしょう。

ただ、迫力に関係してくるオイシイ低域成分なども無くなってしまいます。

※ローカットのやり方によっては図のように全部低域が0になるわけではないです。

※ローカットのやり方によっては図のように全部低域が0になるわけではないです。 本当は一部の帯域だけを少し調整すればいいのに、ローカットを入れて低域を全てバッサリ切り落としてしまうのはもったいないと思いませんか?

したがって、ここ数年ローカットは明確な意図が無い場合やらない方が良いと思うようになりました。

もちろん、最終的には”ジャンル”や”目指している音”によると思いますし、 目的が音作りや、低域のノイズの除去ならローカットをすることはあると思いますし、「絶対しない方が良い!」わけではないです。

しかし、少なくともやる前に一考する価値はあると思います。

「ハイカット」についても同じ考えです。

③音質を整える。(マスタリング的処理)

控えめな処理

マスタリングの段階になってくると、ミックスと比べてさらに繊細な処理になります。

質感を操作する感じの工程なので、大きくパラメーターをいじることはほぼないと思います。

具体的には(後戻りができない場合でもない限り)マスターバスに刺したイコライザーは、1db前後以下くらいのオーダーで調整するのに留めるのが無難だと思います。

お金 is パワーな側面

音楽系の機材には、どれもそういう側面があるかもしれません。

マスタリング処理にも「お金 is パワーな側面」を感じる部分もあります。

もちろん、普通のEQプラグインで処理をしても悪いわけではありませんが、マスタリング処理には非常に繊細な質感が求められます。

実機で数十万から数百万、プラグインでも数万円など高価なものが使われていることも多いです。

しかも、微妙な差を追及していく工程なので、モニターする環境が貧弱ではそもそも違いが分かりづらいです。

「実機の超高級なEQ(数十万~百万円越え!)を高価なモニタリング環境(数十万のスピーカー)で使うのが結局最高! 」 と言う人もいます。

そりゃあ良いだろうけど…!笑

たしかに、音が悪いと曲の魅力が半減してしまいます。

良い機材を使い、良い音を知っていた方が目指すべき音の良さが分かって、経験値も上がりやすいです。

一方で、普通の人は機材にかけられるお金は限られていますし、仮に際限なく音の良さを追求したとして、音が良い曲だけでは必ずしも良い音楽になるとは限りません。

知識や経験で機材の値段を覆す音を出せる場合もあります。

「音の良さ」にどこまでお金をかけるのか。これは難しい問題です。

イコライジングをする帯域の見つけ方

さて、イコライザーの使い方のシチュエーションを3つに分けて書いてきました。

ただ、カットするにせよ、ブーストするにせよ

そもそも 「イコライジングをする帯域の見つけ方」が分からない場合があると思います。

最終的に経験値がものをいう部分もあると思います。

しかし、ここでは”経験値を積む”以外の方法や考え方を紹介したいと思います。

各周波数帯域ごとの音にイメージを持つ。

一般的に人間の可聴領域(音が聞こえる範囲)の周波数は 20~20,000Hzだと言われています。(※個人差や、年齢差もあります)

音楽は人間が楽しむものですので、必然的にこの 20~20000Hz の中の音を使うことになります。

(ハイサンプリングレート録音とかもありますけど)

人間の可聴領域を7つに分類する。

しかし、20~20000ではアバウトすぎるので、もう少し細かい範囲でも考えます。

具体的には、人間の可聴領域(20~20000Hz)を大まかに7つの帯域に分類して考えます。

これは”絶対的な区分”ではありません。

しかし、大体この区分で「音楽的な役割」が分かれており、知っておくと便利です。

そして、「それぞれの帯域がどんなキャラクターを持ち、どんな役割を果たすのか」のイメージを掴んでいると、イコライジングでの迷いも少なくなると思います。

…と言われても「よう分からんわ(突然の関西弁)」と思う人が多いと思います。

そこで、実際にKHUFRUDAMO NOTESの楽曲”KEGON”

を帯域ごとに分けた音源を例に確認していきましょう。

※元の音源から3:38~ 4:00あたりの部分を使っています。

20Hz~64Hz:Sub – ①超低域

ヲ”ヴオオオ… みたいな感じで、耳には殆ど聴こえてこない低音域です。ライブハウスやクラブなどで、爆音で音源を鳴らした時に身体に響いてくるような帯域。「聴くんじゃない!感じるんだ!」という部分。

64Hz~110Hz:Bass – ②低域

耳に聴こえてくる低音域。オォン!とかムゥゥン!みたいな音のイメージ笑

キックの重量感やベースの低い響きの部分などが鳴ってるのがここらへんです。

110Hz~350Hz:Low mids – ③中低域

ポーンンン…と音がたまりやすい帯域。防音室やコンサートホールから音漏れしてきてそうな帯域。

イコライザーを使うとスッキリする可能性が一番高い帯域がこの辺りだと思います。

ただ。いい感じの”低音感”を出してくれる美味しい帯域でもあるので、ガッツリ削りすぎはオススメしません。

350Hz~2000Hz:Mids – ④中域

この辺りが声や楽器の”メイン”と感じられるの響きが鳴っている帯域です。

それもそのはず、1000~2000Hzあたりは特に人間の耳の感度が一番高い(同じ音量だと一番よく聞き取れる)帯域なのです。

ここらへんの帯域は、曲中で目立たせたいヴォーカルやソロ楽器に譲る感じで処理をするといいかもしれません。

ちなみにラジオボイス(ラジオっぽいガサガサした音に加工したトラック)を作りたかったら、この辺りの帯域を中心に、下と上の帯域をハイパスフィルターとローパスフィルターでいい塩梅に削るとそれっぽくなります。

2000Hz~6400Hz:Upper mids – ⑤中高域

シャカシャカ…とイヤフォンから音漏れしてきてる感じの帯域。

「目立たせたいけども中域をイコライジングするとなんか違う…」というときはここら辺が重要になります。メロディーラインの倍音を強調するときはここら辺が主な選択肢になってきます。

また4000~5000Hzはキックなどのアタック音の成分がいることが多いので、あんまりキックがヌケてこない(またはビチビチと目立ちすぎる)時などはここら辺をイコライジングします。

逆に音がキンキンするな…など耳につく音があると思うときは下げると効果的な場合が多い帯域だと思います。

6400Hz~11000Hz:Treble – ⑥高域

サリサリサリ…みたいな感じで露骨に目立つ帯域ではありません。

しかし、ヌケ感みたいなものを出すならこの辺を調整するといいかもしれません。

11000Hz~20000Hz: Air – ⑦超高域

スァァァァみたいな音の空気感を左右する部分です。

ハイハットとか、アコギの弦の擦れとか、声の歯擦音とか、シンセパッドのキラキラなどこの帯域の成分を多く含む音はわりと限られています。

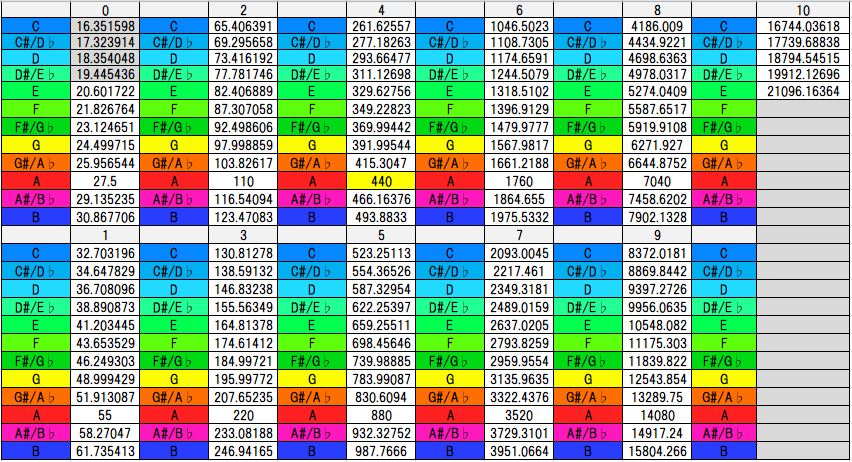

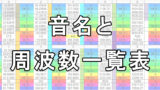

音名と周波数からアタリをつける。

という感じで各周波数帯域ごとの音にイメージを持つことをオススメしました。

「じゃあ、もう少し細かいところはどうしたらいいの…?」

と思う方もいるでしょう。

音名と周波数からアタリをつける方法があります。

音名と周波数の表 12平均律 A=440Hz で計算

音名と周波数の表 12平均律 A=440Hz で計算 音名と周波数の一覧表(十二平均律)十二平均律の音名と周波数を対応させた一覧表です。

音名と周波数の一覧表(十二平均律)十二平均律の音名と周波数を対応させた一覧表です。いちいち鳴っている音の周波数をすべて意識している人はあまりいないと思いますが 笑

物理現象としては、鳴っている音(倍音を含めて)はすべて「どの周波数の音がどれだけの音量で鳴っているかであり、ミックスとはそれらのバランスを整頓すること」ですよね。

もちろん、時間芸術である音楽の中でそのすべてをコントロールするのはなかなか非現実的な話です。

しかし、「曲のキーがEmなら、ベースはきっとルートでEを鳴らすことが多いだろうから、82.4Hzあたりでキックとかぶりやすいかな…」などと予想するだけでも、ミックスする際の指標になるというわけです。

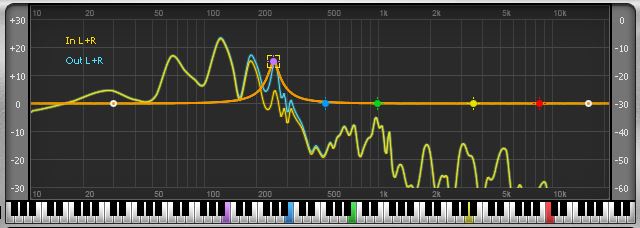

EQのQを細くしてブーストorカットして問題のある所を探す 。

画像はwaves H-EQ

画像はwaves H-EQこの手法はよく紹介される方法です。Qの幅を狭めて動かし、カットしてスッキリしそうなところを探したり、ブーストしてピーキーなところを探したりします。

僕の場合は、とくに打楽器のイコライジングをする帯域を見つけるときにこの方法を使います。

打楽器の場合、音程感のある場所(ポーン…と特定の周波数の倍音がサイン波っぽく強く出ているところ)を少し音程楽器に譲るイメージで抑えると、わりといい結果になりやすい気がします。

ちなみにブーストするときは、あまり大音量でこの方法をやると耳に悪いので注意が必要です。

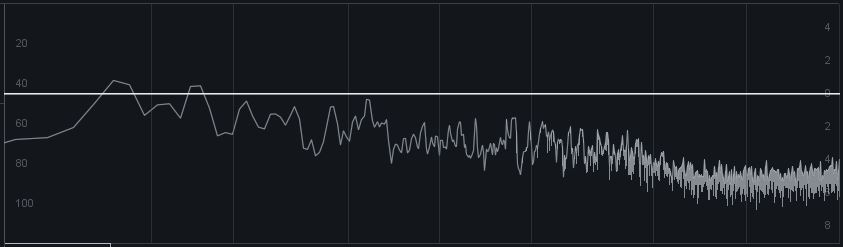

アナライザーに頼る。

画像はOzone8 equalizer

画像はOzone8 equalizerスペクトラムアナライザーを見ながら、どの帯域がどのように出ているかを確認しながら参考に処理をします。

波形を見ながら音がかぶっていそうな帯域や、強く出ている帯域を見つけてそこを中心に処理をすすめていくという形です。

最近のiZotopeのNeutronやfabfilter pro q3というEQプラグインなどは、それ自体にマスキング検知機能を備えており、そういったものを使うのもアリです。

もちろん、最終的に耳で確認することは必要だと思います。

しかし、人間の耳はその時の体調や気分、直前に聴いた音などに大きく左右されるので、こういうプラグインと上手く付き合うのは有効な手段だと思います。

良いモニター環境で作業する。

ミックスは音を編集する作業です。音が不明瞭だったり、過剰な色付けがされてたりするモニター環境で作業をしていては適切な処理を施すのは難しいと思います。

予算の都合などもあるでしょうが、なるべく信頼できるモニター環境を整備することは大切かなと思います。

複数のモニター環境でチェックをする。

良い環境で作業をしたといって、その作品を聴く人が同じような良いモニター環境で聴くことは少ないと思います。

ですので、ある程度ミックスが進んだらスマホのスピーカー、カーステレオ、イヤフォンなどでも聴いてみてバランスがおかしくないか確かめるのも有効な手段です。

オススメのEQプラグイン

音の良さ、使い勝手の良さなどそれぞれ重要視するポイントは違いますし、どんどん新しいEQプラグインがリリースされています。

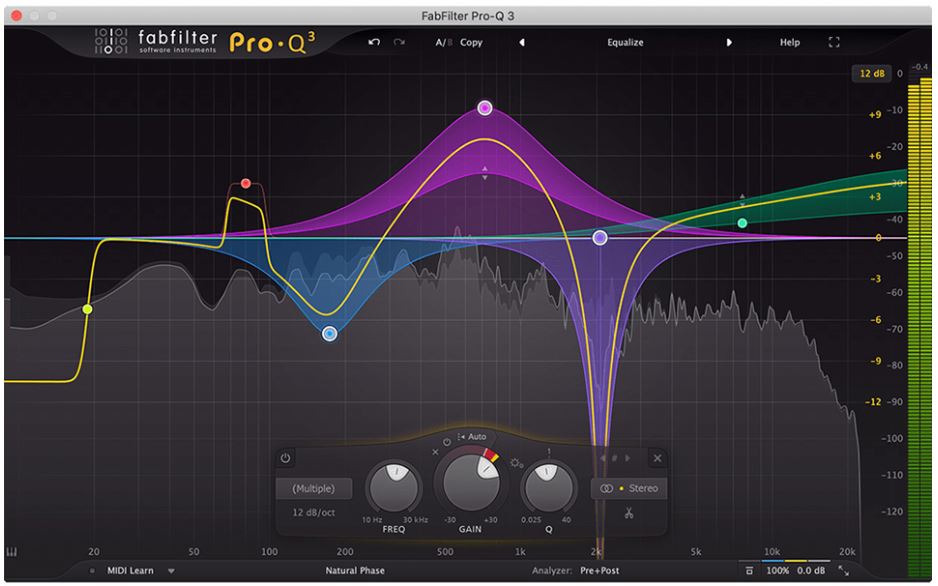

しかし、現時点での僕のオススメは「fabfilter pro q3」です。

オススメする理由は便利で使いやすいからです。(直球)

このプラグインは先ほど紹介したマスキング検知機能に加えてピークの検出機能もあり、聴き取りに自信が無い人でも分かりやすいと思います。

それから、音の高さを「c2」のように値を周波数入力欄に入力すると、自動的にその周波数のところにeqポイントが移動する機能もあります。

画面の左下のメニューから鍵盤を表示して音名を指定してイコライジングもできます。

アナライザーも見やすいですし、↓

その他 MS処理や マッチングEQ、リニアフェイズEQとしても使えます。

そこそこ値段 (2万円前後。セール時でも1万円ほど) はしますが、fabfilter pro q3は初心者の人にこそオススメしたい超便利なEQプラグインです。

僕はプロジェクトテンプレートのほぼ全トラックにあらかじめインサートしてあります笑

fabfilter pro q3 。見栄えのためだと思いますが、パッケージ画像のイコライジングが激し過ぎて笑ってしまいます。

fabfilter pro q3 。見栄えのためだと思いますが、パッケージ画像のイコライジングが激し過ぎて笑ってしまいます。さいごに:イコライザーを「使わない」という選択

イコライザーは確かに便利です。

しかし、「イコライザーを本当に使う必要があるのか」は常に吟味しておいた方が良いです。

ヌケを良くしたいならコンプレッサーを使ってアタックを強調したり、エキサイターを使って倍音を強調したりしても良いです。

質感を変えるときもサチュレーターで歪みを加えるなど方法は他にもたくさんあります。

そういう僕も最近は帯域に変化を加えたいときはイコライザーよりも、ダイナミックイコライザーをメインで使っています。

常に音量を抑えるイコライザーよりも、指定より大きい音が鳴った時にだけ音量を抑えてくれるダイナミックイコライザーの方が音楽的な処理をできる場合が多いと思うからです。

例えば、こんな感じで細いQを 細かく 設定して、緻密にバランスを整えられます。

例えば、こんな感じで細いQを 細かく 設定して、緻密にバランスを整えられます。普通のイコライザーでこれをすると小さい音であっても同じように音量が下がってしまうので

同じ効果を作るのは なかなか 難しい気がします。

(プラグインは先ほど紹介したpro Q3、音はドラムのルームマイクの音です。)

というわけで、まとめると意図が無いイコライジングはできるだけ避けた方が良いというのが僕の考えです。

少しでもミックスをする上での参考になったなら嬉しいです!

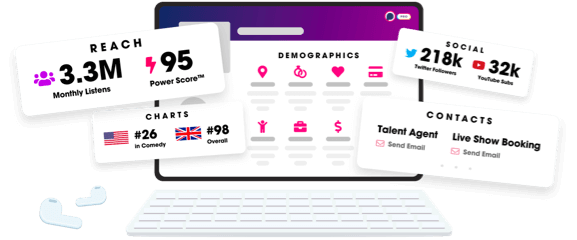

Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

Episode Tags

Claim and edit this page to your liking.

Unlock more with Podchaser Pro

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us