Episodes of YMCAトーク

Mark All

Search Episodes...

キャンプちょーの立ち話♪Part6 チャレンジドキャンプ編なおさん、ゆい、ちひろがきてくれました。余島チャレンジドキャンプってなに?ハンディキャップがあるメンバー対象のキャンプってどんなキャンプ?また実際にリーダーとして入って感じたことや考えたことを語ってくれています。余島が最も大切にしてきたキャンプ。全ての人にキャンプを届けたい。そんな思いが詰まったちょっと真面目な話になりました〜。チャレンジドキャンプサポートはこちらお気軽に聞き流しながらお楽しみくださ〜い♪

キャンプちょーの立ち話♪Part5 2021夏直前今回は2019年2020年にキャンプに入りまくっていた先輩をゲストに迎えてキャンプの魅力や、なんでそんなにいっぱいキャンプに入っていたんだろう?を振り返ってみました。秘めた想いにジーンとしたエピソードもありました。キャンプ・・・入ろうかな、やめとこうかな。バイトも勉強もあるしな。。。と悩んでいる人に聞いてほしい。こっしー、ひろや、ひなこありがとー。お気軽に聞き流しながらお楽しみくださ〜い♪

キャンプちょうの立ち話♪Part4今回は歴代会長編。かっちゃん(2012年度会長)、みちお(2011年度会長)、あいちゃん(2010年度会長)が登場。ボランティアリーダー会の会長としての苦労話、キャンプ長との対立。今だから話せる話がたくさん出てきました。お気軽に聞き流しながらお楽しみくださ〜い♪

ダンバー数で有名なロビン・ダンバーの進化心理学を紹介。ヒトの進化は、様々ストレスに晒された結果起こってきた。自然淘汰圧は、気候変動によってもたらされる。乾燥化した大地で、森を出て生活することを選んだホモ・サピエンスが生き残った。捕食者から身を守るために集団を作ったヒトは、集団でいることによるストレスに晒された。「食べること、移動すること、休息すること、社会生活を営むこと」全ての生物に共通する「寝ること」の他に、ヒトの活動はこの4つだ。「社会生活」を営むためには、「直接

今回取り上げる映画は『バクラウ(2019、ブラジル・フランス)』。

2021年秋頃には、APAY(アジア環太平洋YMCA同盟)は対面のカンファレンスを企画している。コロナ対策が成功している台湾やニュージーランドだけでなく、アメリカやヨーロッパ各国でもワクチン接種が進んでいる。日本ではワクチンの確保もうまくいかず、接種も効率よく進んでいない。そもそもワクチンとは何か?なぜ一年以上たって日本は変わらず混乱しているのか?RNAワクチンや集団免疫など、新型コロナウイルスと日本社会の混乱について、東京YMCA池田麻梨子と神戸YMCA阪田晃一が議論した

「学問は差異から始まる」現代を生きる私たち、特に若いみなさんには「共同体」とはなんであるかが、すでに全くわからなくなっているのかもしれません。※【クオリア】のエピソードを参照皆さんの人生の様々な行為を決定づけている「記憶」は、一体どこから来るのでしょうか?それは古いもので何年前の記憶でしょうか?多くの人はこの問いに、自分が生きてきた年月、2000年生まれの人であれば20年と答えるでしょう。「共同身体性」→「共通前提」→「共同体」共同体の定義は「みんなが同じように体験して

クオリア=体験質は、あなたを構成している意識の部分です。リーダー活動は、突発的な出来事に対して、瞬時に対応していくことの連続です。その時「ゆっくりと思案」している暇はありません。とっさに判断し、行動しています。また、人間はあることを「理解」することができます。では「理解」とは一体なんなのでしょうか?ロジャー・ペンローズは、「知性」は「理解」を前提とし、「理解」は「覚醒(意識)」を前提とすると説明します。では「意識」とは一体なんでしょうか?よく説明に用いられる比喩を紹介

官僚とはいわゆるエリート公務員だ。近代社会はその複雑さゆえに、合理的なシステム、合理的な振る舞いが要求される。そのためには「予算と人事を最適化」する必要があり、行政官僚はそのプロだ。しかし近代化には大きな落とし穴がある。近代化とは合理化で、合理化とは「手続き主義」である。「手続き主義」は計算可能性を求める。人々が計算可能な存在として扱われる。計算可能な存在は「入れ替え可能」である。人間は入れ替え可能な存在に成り下がった時、その尊厳を失う。マックス・ウェーバーはこれを

今回取り上げる映画は、「ミッドサマー(2019)」。アメリカ・スウェーデン合作、アリ・アスター監督。スウェーデンのとある村の、夏至祭に招かれた大学生たちが出会う、「理解出来ない出来事」を描きます。しかし一見この「理解出来ない出来事」が、シーカヤックやバックパッキングで原生自然に身を置いていると、また冒険家やキャンプディレクターなどの、「自然に近いところ」で生きている人々と共にいると、このミッドサマーに描かれている「感じ」を感じることがあります。現実のことなのです。キャンプ

兵庫県三田市で農業を営む清水浩一さんを迎えてのトーク。清水さんは元々YMCAで一緒にキャンプをしていた仲間で、キャンプのプログラムでもよくその農園に遊びに行き、トマトの収穫や大根引きをさせてもらった。去る3月4日、清水さんが親方と呼び、私たちが「中さん」と呼んで親しんでいた中農園の中則雄さんが急逝した。清水さんは最も近い立場で、親方と向き合い、親方から受け継いできた様々なことを、後世に伝えたいという思いを強く持っておられる。一方私も、形式的な「記録」では、「記憶」のすべてを

皆さんには「根源的な夢」の記憶があるでしょうか?私は、よく熱にうなされると「何かが迫ってくる」夢を見ました。ユングは根源的な夢には逆らってはいけない。それは運命だからだ。と言います。根源的な夢(受動的な何か)に積極的に関わる(能動的である)ことで、人生が開かれるかもしれません。YMCAトークの番外編です。

収録は、2021年3月10日。東日本大震災から10年だ。2021年3月のGreen Ambassador Trainingに向けて、Green Teamのミーティングも継続されている。池田さんから、神戸YMCAで開催される東日本大震災10年イベント「放射能と私たち」について、なぜ開催に至ったのかの問題提起を受けた。3月20日(土)に神戸YMCAを会場に、伊東英朗監督作品『X年後』の自主上映会と、伊東監督も駆けつけ、上映後にトークショーも行われる。1954年のビキニ沖核実験で第

キャンプちょうの立ち話♪Part32009-2012のえみつん、かっちゃん、ひろみが来てくれました。長いキャンプで変容してく子どもたちと自分たちの話や、短いキャンプで子どもたちの目が開かれていく様子を語ってくれました。みんな話し出したら止まらないね。お気軽に聞き流しながらお楽しみくださ〜い♪

キャンプちょうの立ち話♪Part2引き続き2007-2010年度リーダーだったくりちゃん、しゅうへい、さっこの3人で。だんだん盛り上がってきましたよ。今回はしゅうへいの熱い語りから始まります。仲間のこと、キャンプのこと。そしてアイランダースキャンプについてもくりちゃんとさっこが語ります。リーダー時代のぶっちゃけ話も出てきました。軽〜く聞き流しながらお楽しみください。

キャンプちょうの立ち話♪Part1記念すべき1回目は前日にclubhouseで話していたメンバーで。2007-2010年度リーダーだったくりちゃん、しゅうへい、さっこの3人と当時を振り返ります。余島キャンプの裏話、今だから言える話、ちょっといい話も盛りだくさん。Part1は余島キャンプの紹介やPodcast開始に至った経緯等を話しました。キャンパー時代の王様の話や当時感じてた話も。軽〜く聞き流しながらお楽しみください。 (

第4回トークは、第3回に引き続き横浜YMCA総主事の佐竹さんをゲストにお迎えしてお送りします。「持続可能な開発」は私たちが取り組むべき自明の目標だが、変わらない現実を前に、私たちはどうすればいいのか?組織としてアクションを起こす難しを感じている。善意の押し付けにならないだろうか?日本でもっとも大きな組織規模を誇る横浜YMCAで、組織を上げた気候変動への取り組みを実践する佐竹総主事からの問いは、私たちがこれから向き合う課題そのものです。プラスチックゴミへの取り組み、しかしコロ

APAY Green Team から、神戸YMCAの阪田晃一と東京YMCA池田麻梨子でお送りします。Podcastを初めて1ヶ月。リスナーからの手紙にお答えします。私たちは「気候変動」について、どう考えたら良いのか?リスナーからの疑問について議論しながら、3月に開催される2つのイベントについて詳細を説明しています。3月22日〜神戸YMCA余島野外活動センターで開催される余島ユースフォーラムは、「気候変動から考える、私たちは何を引き受け、どう生きるのか?」をテーマに、この世

第3回目は、横浜YMCA総主事佐竹さんをゲストにお迎えしてお送りします。雪がたくさん降っている今年。話は雪不足から始まりました。雪が降らなかったり、雨が多かったりする昨今、気候変動と紐付けてそれらの事象を捉えているだろうか。「環境問題」が注目され始めた当初は「コスト削減」として認識され始めた気候変動への取り組みは、「自然環境に与えるインパクト」という認識に変わり、現在は世界で取り組む倫理的な課題となっている。北欧の「エネルギーデモクラシー」の基本的な考え方は「住民自治」。

日本統治下の台湾で起きた原住民族・セデック族による抗日暴動「霧社事件」を描く台湾の歴史超大作。http://www.u-picc.com/seediqbale/祖先から受け継いできた「豊かな狩場」のために戦うことを誇りとし、真のセデック人=セデック・バレになって、死後には「虹の橋」を渡って「尽きることのない豊かな狩場」にいくという「ガヤ(掟)」のために生きる人々を描いている。男は狩場で狩をし、女は男にパワーを与える。自然と一体となり、祖先をすぐ近くに感じる。大規模定住により

editing BGM by 鈴木涼馬 / Audiostock

キャンプディレクター目線で観た映画批評をお届けします。自然と人が共に暮らす体験を提供するキャンプには、キャンプディレクター(キャンプ場最高責任者)と言う仕事があります。体験をデザインする私たちにとって、映画コンテンツから得る情報はとても有意味なものです。社会学者であり、映画批評家である宮台真司氏は著書の中で、「私の映画批評は『実存批評』という変わった形式を採る。」と書いていて、「表現者や登場人物の<世界体験>を内在しているから」だとします。世界はそもそもどうなっているのか?

阪田晃一(神戸YMCA)と池田麻梨子(東京YMCA)によるYMCAトーク。2回目のキーワードは「気候変動」と「Climate Justice」。新型コロナウイルスの到来で、「気候変動」は日本でも身近な言葉に。キャンプ場はそもそも気候変動にどう向き合っているか?スキーキャンプで雪がない?その時に、ただ雪が無いことを嘆くのか?教材とするのか。指導者の投げかけによって全く違う体験を生み出すことができる。Climate ChangeとClimate Justiceとは?温室効果

YMCA Camp Yoshima公式ラジオトークがはじまります。2020年は余島70周年、日本YMCAキャンプ100年でした。新型コロナウイルスに翻弄された一年でしたが、その分たくさんの「開かれた」体験がありました。第ゼロ回はトーク開始の理由と、2021年そして今後の余島について話をしています。第1回目以降は、2020年から1950年まで、70年の歴史をトークでふりかえります。神戸YMCA山本亮司と阪田晃一でお届けします。リスナーからの手紙は、talk@kobeymca

Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

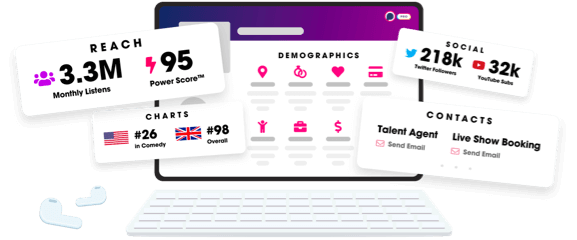

Unlock more with Podchaser Pro

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us