Der heutige Gesprächspartner ist wieder Jan David Zimmermann, was mich sehr freut! Jan ist Autor, Journalist und Wissenschaftsforscher, hat auch gerade ein neues und äußerst empfehlenswertes Buch herausgebracht — Lethe, Vom Vergessen des Totalitären. Außerdem ist er Redakteur beim Stichpunkt-Magazin.

Das heutige Thema ist »(Epistemische) Krisen?«.

Eine Anmerkung vorweg: wir haben die Episode vor dem Hamas-Terroranschlag aufgenommen. Wir beide sind von der darauf folgenden Welle des Antisemitismus in Europa, den USA und Australien zutiefst schockiert. Besonders erschreckend ist daran natürlich die Tatsache, dass zahlreiche antisemitische und unfassbar inhumane Äußerungen von Personen, die zuvor als Intellektuelle bezeichnet wurden, stammen — Personen, die an Unis unterrichten, in Medien arbeiten, oder in politischen Funktionen tätig sind. Hier findet sich leider wir ein Thema bestätigt, das ich in vergangenen Episoden angesprochen habe und auch in zukünftigen Episoden thematisieren werde: einen bedrückenden Verlust an intellektueller Redlichkeit und Qualität in wesentlichen gesellschaftlichen Institutionen wie etwa Universitäten.

Aber selbst wenn wir später aufgenommen hätten, hätte ich dieses Thema ohnedies noch nicht im Podcast aufgreifen wollen. Auch wenn die Eckpunkte dieses Konfliktes sehr klar sind, viele Details und Folgen sind es nicht. Den Grund habe ich in früheren Episoden schon mal erklärt: dieser Podcast beschäftigt sich ganz bewusst nicht mit aktuellen Themen. Ich möchte hier nicht im medialen Rennen um die knalligste Spekulation beteiligen. In der heutigen Medienlandschaft dominiert das Rauschen und erst, wenn der Lärm leiser geworden ist, oft nach einigen Jahren, kann man anfangen, solche Themen vernünftig und in der Tiefe aufzuarbeiten.

Daher habe ich auch erst in diesem Jahr begonnen, Covid als Thema langsam aufzugreifen und weitere Folgen sind in Vorbereitung.

Aber zurück zu dieser Episode: Was ist eine (epistemische) Krise? Mit welchen Transformationen haben wir seit 2020 zu tun? Fallen wir von einer Krise in die nächste, oder doch nicht? Warum ist der Krisenbegriff selbst schwierig? Wer definiert eigentlich, was eine Krise ist und wie groß sich diese darstellt, denken wir an die stete Aufrüstung der Worte um noch Gehör zu finden: zur gleichen Zeit, wie die IPCC-Szenarien mit dem letzten Bericht optimistischer werden, wird die Sprache aufgerüstet, aus dem Klimawandel wird die Klimakrise und nun die Klimakatastrophe. Was folgt als Nächstes?

Und die Krisen machen vor sich selbst nicht halt, denn diejenigen, die die Krisen ausrufen, unsere Institutionen und Universitäten, stecken selbst in einer schweren Krise. Wir erleben also vermeintlich multilple Krisen, und trotzdem fällt es der Gesellschaft schwer sich auf gemeinsame Momente zu einigen!

Ein Kristallisationpunkt des Diskurses ist das Intenet? Aber welche Rolle spielt es: ist es totalitär und radikal, verdummend oder eher das Gegenteil? Wird gar die Komplexität der Welt heute besser gespiegelt als je zuvor, nur gefällt dies manchen nicht, die sich zuvor in der Deutungshoheit gesehen haben?

Wie kann man der Gesellschaft komplexe Verhältnisse vermitteln?

“If you’re not confuse you’re not paying attention”, Tom Peters

Oder ist die Komplexität vielleicht nur ein Auswuchs, eine Täuschung der Verwirrungen des postmodernen Relativismus? Wer kann urteilen, oder besser: wem trauen wir Urteilskraft zu?

Intellektuelle Bescheidenheit und Umgang mit Fehlern und Fehleinschätzungen scheinen immer wesentlicher zu werden und sind dennoch selten zu finden.

»Das ist das Prinzip der dauernden Fehlerkorrektur: die Methode, dauernd nach Fehlern zu suchen und frühzeitig kleine und beginnende Fehler zu korrigieren. Diese Methode der rechtzeitigen Fehlerkorrektur zu verfolgen ist nicht nur eine Weisheitsregel, sondern geradezu eine moralische Pflicht: Es ist die Pflicht zur dauernden Selbstkritik, zum dauernden Lernen, zu dauernden kleinen Verbesserungen unserer Einstellung, unserer Urteile – auch der moralischen – und unserer Theorien. Hier wird das Können zum Sollen: wir können aus unseren Fehlern lernen; darum ist es unsere Pflicht, aus unseren Fehlern zu lernen.«, Karl Raimund Popper

Kann Selbstkritik als moralische Pflicht gelten? Wie sieht es mit Heinz von Foersters Beobachtung zweiter Ordnung aus, und welche Rolle spielt das ständige Reframen eigentlich klarer Sachverhalte? Müssen wir die Krise überwinden oder führt sie ohnedies zu neuen Bedingungen, die besser sind als zuvor?

Wie sieht es mit der sozialen Regulierung von Wissensformen aus, anders gesagt, was können wir von Seiten der wissensoziologischen Diskussion lernen? Gibt es so etwas wie illegitimes Wissen? Wie ist das Verhältnis zwischen Experten/Wissenschaftern und Politik?

Wir gehen dann noch etwas weiter ins 20. Jahrhundert zurück und kommen (metaphorisch) zu Thomas Kuhns Paradigmenwechsel und stellen die Frage: Wenn der Schleier gefallen ist, möchte man wieder in den Nebel zurück?

Was ist von Wissenschaftsskepsis zu halten? Ist dies ein Problem oder eine große Chance für unsere Gesellschaft?

Aller vermeintlicher Inklusivitätsbemühungen zum Trotz scheint das Gegenteil zu passieren und wir werden immer ambiguitätsintolerater. Aus »anything goes« wird »nothing goes«. Komplexe Menschen, die wichtige Beiträge für unsere Gesellschaft leisten, können in anderen Aspekte völlig irren, man denke an Wissenschafter wie Isaac Newton oder Kary Mullis.

Was können wir noch von Ernst von Glasersfeld, und Heinz von Foerster, den radikaler Konstruktivsten, lernen? Dann kommen wir auf die Frage, ob die Geisteswissenschaften sich an den Naturwissenschaften orientieren sollen? Wir vertagen diese Frage aber auf eine andere Episode.

Wie kommt es eigentlich in der Wissenschaft zur Meinungsbildung, welche Rolle spielen Epistemic Communities, und was ist von Gruppenbildung in der Wissenschaft zu halten? Pierre Bourdieu spricht vom Homo Academicus, Ludwig Fleck von Denkkollektiven.

In welchem Zusammenhang steht das zu den moderneren Formulierungen wie »Trust the Science« oder gar »Follow the Science«? Was ist die Triple Helix von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik?

Wie stehen diese Überlegungen zu der Tatsache, dass Fortschritt nur mit heterodoxem und orthodoxem Denken gemeinsam zu bekommen ist? Was bedeutet dies für Diversität in Wissenschaft und Eliten in Theorie und Praxis? Welchen Schaden richtet dabei das heute überall zu erlebende Pseudo-Qualitätsmanagement an?

»Nicht mehr die Wahrheit hat hier eine Macht, sondern was Macht über uns hat legitimieren wir theoretisch als das Wahre.«, Hans Blumenberg

Wie kann es gelingen, Fehlerkultur guter (!) Wissenschaft in die Politik mitnehmen? Dabei aber gleichzeitig nicht den Fehler von über-Rationalisierung zu begehen, also Wissenschaft als rationales Schild für Politik und Management zu missbrauchen?

»Viele Menschen lächeln über altmodische Wahrsager. Doch sobald die Hellseher mit Computern arbeiten, nehmen wir ihre Vorhersagen ernst und sind bereit, für sie zu zahlen.«, Gerd Gigerenzer

Dabei stelle ich wieder einmal die fundamentale Frage: wollen Menschen belogen, oder würde Wahrheit politisch belohnt werden? Ich glaube zweiteres, aber was ist Jans Meinung?

Zuletzt stellt sich die ernüchternde Frage, ob wir die Dimension eines großen Umbruches während des Umbruches überhaupt verstehen kann?

Wer die erste Episode mit Jan noch nicht gehört hat, unbedingt Nachhören!

Referenzen

Andere Episoden

- Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion

- Episode 79: Escape from Model Land, a Conversation with Dr. Erica Thompson

- Episode 74: Apocalype Always

- Episode 72: Scheitern an komplexen Problemen? Wissenschaft, Sprache und Gesellschaft — Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann

- Episode 47: Große Worte

- Episode 45: Mit »Reboot« oder Rebellion aus der Krise?

- Episode 39: Follow the Science?

- Episode 38: Eliten, ein Gespräch mit Prof. Michael Hartmann

- Episode 37: Probleme und Lösungen

- Episode 27: Wicked Problems

- Episode 25: Entscheiden unter Unsicherheit

Jan David Zimmermann

- Homepage von Jan

- Jan David Zimmermann, LETHE. Vom Vergessen des Totalitären, als vobiscum (2023)

- Stichpunkt Magazin

- Facebook: Jan D. Zimmermann

- Instagram: j._zimmermann

Fachliche Referenzen

- Karl Popper: Das Elend des Historizismus. Mohr Siebeck, Tübingen 2003, S. XI [Vorwort zur deutschen Ausgabe]

- Reason TV, The Truth about Sweden's COVID Policy (2023)

- Uwe Pörsken: Plastikwörter. Die Sprache einer internationalen Diktatur. Klett-Cotta 2011 (ursprünglich erschienen: 1988)

- Mai'a K. Davis Cross, Rethinking epistemic communities twenty years later (2012)

- Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Suhrkamp (1980)

- Peter M. Haas, Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination, International Organization, Vol. 46, No. 1, Knowledge, Power, and International PolicyCoordination (Winter, 1992), pp. 1-35

- Hyrum Lewis & Verlan Lewis, The Myth of Left and Right: How the Political Spectrum Misleads and Harms America, Oxford University Press (2022)

- Mitchell G . Ash, Wissenschaft und Politik als Ressourcen füreinander (2002)

- Hans Blumenberg: Paradigmen zu einer Metaphorologie. Suhrkamp, Frankfurt a.M .1960, S.22.

- Gerd Gigerenzer, Risiko – Wie man die richtigen Entscheidungen trifft, Pantheon (2020)

From The Podcast

Zukunft Denken – Podcast

Fortschritt oder Untergang. Nie in der Geschichte der Menschheit lagen diese beiden Möglichkeiten danke Wissenschaft und Technik so nahe beieinander. Wie sind wir an den Punkt gelangt, an dem wir heute stehen? Welche Rolle hat Wissenschaft gespielt und vor allem: warum ist das für uns als »normale« Bürger wichtig?Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

Episode Tags

Claim and edit this page to your liking.

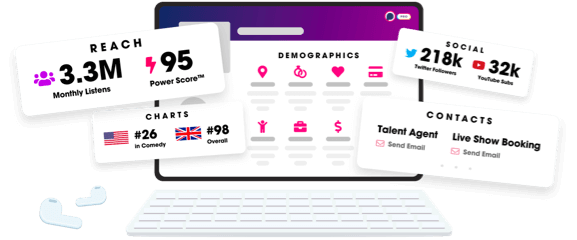

Unlock more with Podchaser Pro

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us