Episodes of 日本の葬送ビジネス、マーケティング方法

Mark All

Search Episodes...

日本の高齢者の数は既に3500万人を超えています。更に65歳以上の前期高齢者数は75歳以上の後期高齢者数を超えています。すでに25%以上の国民が高齢者です。その中で課題なのが安否確認を含めた産業です。もちろん葬儀社も参入しているところがあります。厚生労働省が出す「余命年数表」があり、今日生まれたお子さんは平均的に何歳まで生きれるかを示した表です。つまり、この表は平均寿命ではなく、あと死ぬまで何年あるかを表した表で、タイマーとして見ます。

Yahoo Newsでも話題になりました葬儀社を運営する神社、もう切羽詰まっています。もともと神社祭というのはありますが、これとはちょっと違いますよね。神社も神主さんが掛け持ちする時代でもあり、うちの周囲の神社も何社か掛け持ちでいらっしゃいます。地域の神社文化を守るためとは言え、人手不足で掛け持ちしている神職さんが多い時代です。

先週、フューネラルビジネスフェアで人材派遣会社ディライトの高橋社長が「葬儀 x AI」の話をしました。実際、検索エンジンにAIが入り込むからAIを知っておくことが重要だよということです。そこで葬儀屋さんはいつも時代の流れに遅れを取っているので、今からはじめようねと。何しろAIがもたらす影響は誰にもわからないから。

AI業界で最近よく耳にする言葉が「ハルシネーション」これってナニかというと、人工知能による幻覚というよりもウソを教えられることです。ウソと言っても間違っただけの内容ではなく、確実にラリっている答えです。そもそもAIは完璧ではありませんし、間違いを犯すので最初からすべて情報が正しいか確認してほしいと記載されています。

ゴールデンウィークが明けて、政府が身寄りのない高齢者の終活を支援する方針を打ち出してきました。そして昨日の国会でも答弁されましたが、法務大臣は相続法の問題が深く入り組んでいるのでまずは国民の理解からと。この続きは皆さんでお考えになったらいいかと思います。私としては、この終活、孤独死から見て、1月から3月の間に警察庁がまとめた数字が17034人に登ると発表したのが先週の5月13日でして多くの人が意識してくれたことです。

昨日、ChatGPT-4oが日本時間午前2時に発表されて、すでに多くの方々が弄り倒しています。間髪入れずにGoogleがGemini 1.5を発表。もう進化が止まるところを知らない状態であり、どこにでも使われている感じがします。さて、AIを利用するのは難しいのか。実は非常に簡単です。OpenAIのホームページへ行って登録することやGoogleで gemini.google.com と入力するとか、MSのBing検索でCopilotの画像をクリックするだけで利用できます。

ホスピスというのは終末期を迎えた人たちが緩和ケアをしながら去っていくところです。老人福祉施設とは違いますのは、病院(クリニック)であるところです。そして、入居者は全員自分たちの死を迎える準備をしているところです。つまり、病気の治療ではなく、痛みや苦痛を和らげるだけの場所で、最期は穏やかに。以前、横浜のクリニックで不審な死亡事件が発生しました。そこは看護師がどうしても自分の当直で亡くなっては困るから他人の当直時に亡くなる仕組みを作って、殺人ほう助として逮捕されました。日本の

葬祭業で人工知能を使うというのはチャットボットや司会のナレーションを作るってことではないんです。その考えはものすごく志が低い。AI活用という内容は葬儀屋さんにはかなりのハードルが高いようで。AIは敵にもなるし味方にもなります。使い方次第なんです。今、葬儀業界では二極化が進んでいます。しかも、その二極化というのはいい方と悪いほうではなく、悪い方のフォークアウトです。つまり、家族葬か火葬のみ(直葬)ってことです。大きな式場を持っているところはかなりもてあそばせています。

今、うちでは ChatGPT、MS CoPilot、Google GEMINI を利用して試しています。その中で、どれもまともではないと結論をつけましたが、AIを利用しない手はないのです。例えば、マーケティング用でメールとか書くにはJasper AIを活用したほうがいいだろうし、MS OFFICEと連携するなら確実にMS CoPilotをおすすめしますが、果たして葬儀屋さん向けに使えるかどうか。プロンプトエンジニアリングが必須です。

2024年4月13日から18日まで渋谷ヒカリエ8Fで「Deathフェス」が始まった。4月14日は「良い死」の日として盛大に盛り上がったのだが、違和感満載であった。「死の民主化」はこれでいいのか?あまりにも稚拙すぎて、開いた口が塞がらないけど、一般の人たちはこのレベルなんだと。そして、AIがどうこれから関わるか。火葬以外に他の方法は存在するのか?言い出したらきりがないが、取り敢えず聞いてもらえればありがたい。

葬儀屋さんの仕事はAIで置き換えられるか?そもそも産業革命において労働力が人から機械に変わって、暴動が起きた時代も有りました。ラジオができて、外国の工場では作業場にいたラジオ代わりで利用していた本の読み手がいなくなったりもしました。印刷機のおかげで本がどんどん出版されて大勢の手元に本などが届くようにもなりました。21世紀の今では、語り手は違う形で残っていますがテレビができて紙芝居屋さんもいなくなりました。実際、今は、YouTuberやプレゼンテーション専門家というべきかも。

Season 5がスタートしました。通算176話です。今日のお話は:新たなスタートです。さて、このポッドキャストも第176話目になります。途中消えた(まぼろし)もあったりしますが、SoundCloudを通じて、残っているポッドキャストをすべてお聞きすることが可能です。ポッドキャストといえば、今日からGoogleさんがブラウザ上での Google Podcast アプリを消したようです。リストに見当たりませんが、podcast.google.com にてどうやら7月くらいま

今日のお話は:シーズン4、このエピソードで最後です。さて、来週からシーズン5が始まります。葬儀の世界は他のビジネスとは大違いなことを知っていただきたいと思っています。何しろ今後、AIを使って葬送ビジネスをより良くしていくにはなどのお話もしていきたいと思っています。

2024年3月9日に葬儀社のティア越谷にてご遺体を取り間違えて火葬してしまった事件がおきました。再発防止策を設置するなんて言ってますが、あっとしてもきちんとした機能していないのが問題であり、多くのミスは人間が起こすという残念な結果になりました。

あれから13年の月日が経ちました。原発の問題で戻れなくなった方々、亡くなった方々、悔しいと思います。私も毎月青森ですが、東北へ行っており、復興と町興しの仕事をしております。さて、今回のエピソードはSeason 4が間もなく終わるというお話です。一年間、ご一緒していただきありがとうございました。4月からSeason 5が始まります。

顧客を選ぶ重要性は色々とあり、これは一部。葬儀社も同様だが、どうやって選ぶか。1. 顧客の定義:a. 従来の包括的な定義の問題点b. 主要な顧客に焦点を当てることの重要性2. 主要な顧客を選ぶ方法:a. 企業の歴史や文化b. 中核的な能力や信頼性c. 収益性3. 主要な顧客に焦点を当てることのメリット:a. リソースの集中化b. 競争力の強化

今年、令和六年(2024年)は、「甲辰」(きのえたつ)になります。「甲」(こう)、べっ甲、カブトの「こう」は「甲乙丙丁」の「こう」でもあり、物事のはじまりの意味もします。色々なできごとの始まりであり、草木も伸びて活気あふれる年の始まりでもあります。訂正:ポッドキャストでは65歳以上の人口が「36万」人以上と言ってしまいましたが、正しくは「3600万」人以上なので入れ替えました

Harvard Business Reviewが配信するポッドキャストで興味深い話がありましたので紹介いたします。要するに80%のAI活用プロジェクトが失敗に終わっているとのことです。これは通常のITプロジェクトの2倍以上の失敗例だとのことです。なぜ失敗が80%にも及ぶのだろうか、ポッドキャストに触れていないところを深掘りしてみたいと思います。AI活用プロジェクトは普通のITプロジェクトとは違う。それは、AIからの回答は常に同じ回答をしないから。色々な条件とパラメータの中

お葬式の受注において、故人も施主も自分も何だろうと掘り下げることは大切ですそれはビジネス案件においても、相手が何を意図しているのかを知るために必要です。それをやらない限り、ビジネスは平行線にしか進みません。そうしないと、お葬式の打ち合わせで、受注する葬儀屋さんが勝手に自分の思い込みで施主が意図しているお葬式と食い違ってしまうことがあります。

葬儀業界の現状と対策について死亡者数は増加傾向にある中、この数年、葬儀の平均単価が減少傾向である。それが顕著に現れたのがコロナ禍で集まることに規制があったときで市場が一気にしぼんだことはだいぶ前からポッドキャストで話しをしている。更に葬儀の小規模化どころか簡素化まで進んでおり、家族葬や直葬の需要が高まっているのも業界を圧迫しているのも事実である。

If you do any marketing, you’ve probably heard of these phrases, “lead something”.1. Lead Magnet2. Lead Generation3. Lead Nurturing4. Lead Conversion Today, I wish to talk about reverse engineering of marketing Japanese funeral business l

Last year, there were about 1.56 Million deaths in Japan.The death industry knew the mass death toll was coming sooner or later but not this quickly.The MHLW expected that this number was to reach in about 2030.During COVID crisis, funeral d

今日のエピソードは2つの展示会の話です。、6月末と8月末に葬儀業界に関係する2つの展示会が開催されました。まず、6月のイベントは6月20日と21日にパシフィコ横浜で開催されました。8月のエンディング産業展ですが、これが一波乱あるだろうと。今年で第9回目でした。

多死社会を迎えています。昨年の死者数が予想を大きく超えて10年後の数字である158万人を叩き出してしまいました。その結果、火葬場がパンクし、ご遺体の保管費用が嵩むので葬儀の単価が低くなりました。やっとコロナが明けてこれから葬儀業界もバラ色になるかと思いきや、実際は全く変わらず、逆に葬儀社が潰れかけています。毎年死者数が増えるマーケットであってもどんどん葬儀社は潰れていく時代です。葬儀社だけではなく、神社もお寺も同様です。

お 葬式に忖度はあるの?お葬式には、故人やその家族に対する敬意や配慮が求められる場面がありますが、それは「忖度」とは異なるものです。忖度とは、他人の気持ちや意見を推し量って自分 の行動や発言を決めることを指しますが、お葬式においては、故人やその家族の意向や感情を尊重し、適切な 行動をとることが大切です。

Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

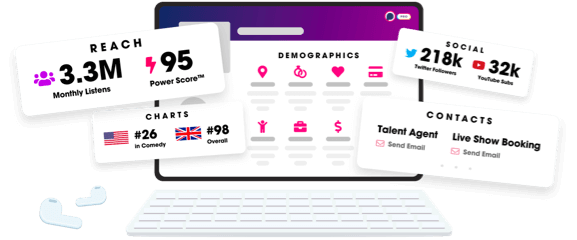

Unlock more with Podchaser Pro

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us