Good podcast? Give it some love!

Ethan Lee

李伊森,閒聊人生

Good podcast? Give it some love!

Rate Podcast

Episodes of 李伊森,閒聊人生

Mark All

Search Episodes...

在醫學的世界裡面大多數人會以為, 只有實際上物質的治療,才是療程的重點。醫生開了什麼藥?做了什麼檢查?提供了什麼醫療行為?但是今天要講的認知層面的治療,要去探討的就是,一個人對自己的疾病或病痛的認知,不只會大大的影響到一段治療過程。許多時候,甚至是療程是否有辦法開始發生的重要先決條件。認知層面上的了解,同時也圍繞著一個重要的中心思想,「我們不是為了我們的病痛,去妥協我們的生活型態是為了我們想要的生活型態,而去嘗試解決我們的病痛!」

在傳統醫學的世界裡面,人類往往想要清楚的劃分”生理”與”心理”之間的差別。想著,一個人如果是心理問題,那應該朝心理方向去尋求治療。一個人如果是生理問題,那就應該往生理的方向去尋求治療。但是,隨著對人體了解的進展,人類慢慢的了解到,單單一個人有了心情上的轉變,就可以影響到大腦的物質傳導,而直接去影響到肉體上的感覺與感知。生理與心理的界線,慢慢的也開始模糊了起來。而也就是為什麼,醫療的先驅,也慢慢的從傳統的的藥學醫療,演變為所謂的Mind Body Medicine,意識與肉體的綜合醫療

醫生 Doctor源自拉丁文 Docere原意 是 To teach, 是教育者的一個職稱 。自古以來,醫生的職業從來就是個教育者。醫病關係也一直是一段療程最重要的一個要素。有時候,甚至比從一段療程中實質可以帶走的東西還要重要。但是醫病關係這樣一個概念,是一個在亞洲比較沒有被注重的一項醫療特質 。而醫病關係,不只會影響病人,也會影響醫生。一位醫生千篇一律用一樣的藥物看診,沒有教育,沒有溝通,也沒有互動。慢慢地,導致許多病人走進診所,只是為了 一包藥。慢慢地,越來越多病人,不去注重「醫

智商(Intelligence Quotient)=心靈年齡/實際年齡x100智商這樣的一個東西不是個定值。它從來就不只是一個紙筆測驗的分數,它是隨著我們年齡增長而持續改變的一個東西。實際年齡的增長是無可避免的。但是,心靈年齡的成長是非常被動的。換言之,許多人一輩子在實際年齡增長的過程,但是心靈年齡是一直卡在一個過去的時代,所以, 平均人的智商是隨著實際年齡增長在倒退的。那我們要如何增長我們心靈的年齡呢?讓我們在這集Podcast 一起來了解心靈年齡與實際年齡的差別。

人都是先以「感性」去做決定,之後才以「理性」去做解釋。亞洲的社會並不鼓勵情緒的表達。對於幼兒情緒教育,也是以文字與邏輯去教導,而非提倡感受與體驗情緒。慢慢的,社會對情緒的認知就侷限在言語上的框架裡。對於情緒也開始有了「正面」與「負面」的標籤。更有了如果不「理性」,用「感性」過生活,就是不成熟的象徵。但其實無論是幼兒、成人、又或是長者,其實許多人都還是沒有真正了解情緒這樣東西。以為它只是有了文字標籤的一個形容詞,而不了解,情緒是一種狀態,是一種身體的自然反應。與其認可與感受,現代人往往

安慰劑效應(Placebo Effect)這樣一個東西,存在於科學領域每一個角落,但卻鮮少有人願意花心思去研究它。而安慰劑效應,也就是我們生活中常講到的 “心理作用” 。 而當物件被用心理作用詮釋起來時, 往往帶有著微微負面的印象。所以對許多人來說,心理作用=假的。所以一項療程如果只是心理作用的話, 往往會讓人覺得沒用。但事實上是如此嗎? 心理作用這樣一個東西, 難道就沒有辦法以人為的方式去操控,進而一步去達到治療的效果嗎? 而安慰劑效應又是如何成為開拓能量醫學的主要元素呢? 讓我們

「我思,故我在。」-笛卡爾反思自己的思緒行為,是一個人類獨有的能力。在庸碌的社會壓力下,越來越多人,沒有辦法抽出時間去了解自己生命的意義,錯誤的認知了自己喜歡,以及自己需要的事物。人生的意義為何?這個看似簡單卻複雜至極的問題,各位聽眾不知道有沒有思考過呢?

科技的跳躍,進步神速。短短的十幾年,手上小小的手機已經完全取代了10年前的電腦。在醫學上我們人類又有甚麼樣的新轉變呢?一個國家的醫療水平,完全取決於醫生們的知識水平,以及教育民眾的意願。 慢慢的,在「沒有生病」與「健康」之前也慢慢的有了距離。傳統西醫藥學也慢慢的靠近,預防醫學以及整合醫學的概念,去了解如何更完整的去看待複雜的人體。每個人的健康都是自己的,掌握健康,也都是每個人隨時都可以開始注重的選擇。

在這資訊爆炸的時代裡﹐我們手上握著唯一真實的東西﹐只有我們的手機。手機螢幕上的一切資訊﹐都是我們由我們的意識形態細心挑選而組成的一個個人資料庫。透過與我們有共鳴的想法﹐去選擇攝取與接納這些資訊。而我們每一個人﹐再由這些資訊﹐去創造出我們每個人心目中的理想世界。讓我們由政治心理學﹐去剖析一個政治狂熱者與現實世界失連的原因。這一切背後的主謀﹐究竟是甚麼呢?

"世界上只有一種東西能夠限制我們的人生--那就是我們思想的框架。"靜坐一詞對於大家來說﹐都不是一個陌生的詞彙。但是真正有身體例行去體驗靜坐的人卻是寥寥無幾。靜坐這樣有益身心靈的鍛鍊是可以幫助到每個人的。但很多時候單純的因為對於靜坐本身不了解﹐再加上部分開悟者過度玄妙的指示﹐讓許多人只敢遠觀﹐而遲遲沒有勇氣開始這段自我心靈鍛鍊與探索的旅程。這次也邀請到了一位正在美國就讀心理諮商碩士的Podcaster 柯懷哲﹐來一起參與了這個閒聊的節目。除了讓懷哲跟大家分享一些靜坐的心得以外﹐也讓他從

擁有千年歷史的印度古醫學﹐是如何解釋愛情--這個亙古以來的神祕能量呢?再浪漫的愛情﹐也往往參雜著無法避免的紛爭。身為凡人的我們﹐又要如何才能操控愛情的能量呢?

意識形態的運作方式﹐千古以來都是個謎題。量子醫學的三大定律:『不連續性(Dis-Continuity)』『無地域性(Non-locality)』『等級制度糾纏(Tangled Hierarchy)』究竟如何去解釋意識的運作法則呢?

量子﹐一個與我們如此遙遠的詞彙﹐其實比你我想像的還都要近!我們人類真的是用大腦在觀察我們周遭的世界嗎?同樣一句話透過聽覺神經轉譯進入了大腦,為什麼每個人的腦海都會浮現出完全不一樣的想法與詮釋方式呢?讓我們一起來了解「大腦(Brain)」與「意識(Mind)」的差別。一起進入量子醫學的世界裡﹐突破思想的框架。

Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

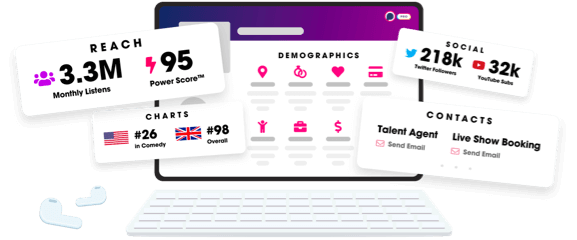

Unlock more with Podchaser Pro

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us