Episodes of 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~

Mark All

Search Episodes...

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは気品あふれる黒に白い紋を鮮やかに染め抜いた「京黒紋付染」です。武士階級で黒紋付が愛用され、明治時代に紋付羽織袴が国民の礼服に制定されたことで大いに広まりました。光を吸収する色、黒に染める科学を紹介します。受賞作品暮らし伝統工芸士 (有)奥田染工場 奥田隆男 伝統工

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「金沢箔」。加賀百万石の文化を今も引き継ぐ伝統工芸品です。金の塊を、わずか1万分の1~2mmという向こうが透けて見えるほどの薄さにまで延ばしていく職人の熟練した技を紹介。金属としての金の化学的特性についても検証します。受賞作品暮らし伝統工芸士 新木昭 (株)箔一

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「鼠色」。江戸時代の奢侈禁止令から生み出された百種類の鼠色というお洒落。遠目には無地、近づいて見れば繊細な柄が浮かび上がるという、江戸っ子の粋「江戸小紋」。染め物の科学と共に、今も伝わる染物職人の技を紹介します。受賞作品暮らし伝統工芸士 (有)石塚染工 石塚幸生

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の瞬きを愛でてきました。その豊かな感受性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは岩手・盛岡で伝統的な技法が受け継がれている「南部紫根染」。優美なこの「紫色」の染め物は。植物「ムラサキ」の根によって丁寧に染め上げられます。自然の中で目にすることが困難な転々の「ムラサキ」による「紫根染」の復活が試みられています。受賞作品暮らし藤田繁樹 有限会社草紫

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「勝山竹細工」山間の城下町、岡山県・勝山で育まれた竹細工です。竹の青い部分も使い、青竹色のみずみずしさが特徴です。竹の優れた特性を活かして作られる竹細工。農作業で使う“そうけ”作りを紹介します。受賞作品暮らし伝統工芸士 川元冨士雄 ナレーター 野引香里

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「九谷焼」日本を代表する磁器のひとつ九谷焼の特徴は色彩が豊かなこと。赤、黄、緑、紫、紺、の“五彩”と呼ばれる和絵の具で描かれます。金属などを混ぜて配合する“五彩”の科学を、九谷焼の歴史と共に紹介します。受賞作品暮らし秀幸九谷(株) 社長 西野幸太郎 田中製土所

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「江戸銀器」町人文化の栄えた江戸の町に登場した銀師(しろがねし)。銀器に施された “いぶし銀”の色仕上げの化学を紐解きながら、今も東京に息づく銀職人の技を紹介します。受賞作品暮らし伝統工芸士 石黒光南 ナレーター 野引香里

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは着物等の型染めに用いられる「伊勢型紙」。美しい精緻な模様が職人による様々な手彫りの技で生み出されます。伊勢型紙のもとは柿渋で和紙を貼り合わせた渋紙。柿渋に含まれるタンニンの収斂作用を利用しています。受賞作品暮らし大杉型紙工業 代表 大杉修敏 伝統工芸士 六谷博臣

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「朱墨」万葉の時代、朱色で美しく彩られていた奈良の都の本物の「朱色」を現代に伝えている伝統工芸品です。その原材料は、古代の人々が土の中から発見した赤い鉱物“辰砂”。伝統の朱墨の技法を紹介します。受賞作品暮らし木下照僊堂 当主 木下勝章 書道家 井谷五雲 ナレー

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の瞬きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは、庶民文化が花開いた江戸時代、女性たちがあこがれた化粧品「小町紅」です。現在も天然のベニバナを用いて、伝統の技法で作られています。美しい紅色に見える秘密を紹介します。受賞作品暮らし(株)伊勢半本店 石上七鞘 東京女学館大学国際教養学部国際教養学科 教授 野引香里

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の瞬きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「阿波藍」です。「藍色」はジャパン・ブルーとよばれ、日本人の暮らしの中に長くとけ込んできました。阿波・徳島で現在も脈々と受け継がれている藍染め。タデアイから作る天然の「藍」を用いて染められる、阿波正藍しじら織を紹介します。受賞作品暮らし長尾藤太郎 長尾織布合名会社

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「美濃焼」の「織部」。萌え出でる若葉、自然の「緑青色」を器に再現しようとした焼物です。「織部」を「緑青色」に彩る匠の技、そして、釉薬や焼き方など焼物に秘められた科学を紹介します。受賞作品暮らし伝統工芸士 鈴木二郎 土岐市立陶磁器試験場(セラテクノ土岐) 美濃焼

2008年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「益子焼」。400以上の窯元が集まる焼き物の町、益子。土のぬくもりまでもが伝わってきそうなまろやかな褐色の器は、益子の土から生まれた釉薬が生み出します。受賞作品暮らし陶庫 塚本倫行 岩下製陶 岩下 哲夫 ナレーター 野引香里 俳協

2008年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「江戸象牙」 象の牙を材料に生まれる工芸品です。アイボリーとも呼ばれる象牙色の温かな乳白の色合いが、落ち着いた高級感を演出します。受賞作品暮らし(株)石橋象牙店 石橋保 彫刻家 小針樹生 ナレーター 野引香里 俳協

2008年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「雨城楊枝」。クロモジ(黒文字)という樹木で作ります。残してある褐色の皮、白い木の肌、その間にかすかに残る萌黄色のコントラスト。爽やか芳な香で古くから愛されてきました。受賞作品暮らし森隆夫 ナレーター 野引香里 俳協

2008年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「ひな人形」。女性の美しさを表現する、胡粉という白い顔料。ひな人形のふくよかな微笑みを彩ります。人形の町、岩槻で今も受け継がれる伝統の技法を紹介します。受賞作品暮らし人形協同組合、(株)東玉 戸塚隆 頭師 大塚玉映 人形師 島田輝祥 岡野人形小道具 ナ

2008年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「江戸和竿」。江戸時代から庶民は釣りをレジャーとして楽しんでいました。竹を飴色に輝かせた和竿には、江戸の粋と職人の技が今に受け継がれています。受賞作品暮らし竿富 吉田嘉弘 ナレーター 野引香里

2008年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「七宝焼」。鮮やかな色彩と緻密な模様は、以前から欧米の人々を強く魅了しました。銅の素地にガラス質のゆう薬を焼き付け模様を描くという、七宝焼の秘められた科学を紹介します。受賞作品暮らし七宝町七宝焼生産者協同組合 理事長 服部良吉 相互七宝製作所 山田謙次 ナレー

2008年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「江戸鼈甲」。透き通った美しい櫛やかんざしが江戸の女性を魅了しました。原料は絶滅が危惧されるタイマイ。いま養殖・増殖の技術が研究開発が進んでいます。受賞作品暮らし松仙べっ甲製作所 松本仙翠 ナレーター 野引香里 俳協

2008年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「江戸更紗」。南蛮船がもたらしたインド更紗の茜色への憧れが生み出した染物です。型紙を10~30重ねて染めていく職人の技と、染物の科学を紹介します。受賞作品暮らし二葉苑 小林 元文 ナレーター 野引香里 俳協

2008年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「江戸銅器」。熱伝導性が高く、加工しやすい金属、銅。銅の器は長く暮らしの中で親しまれてきました。ひと手間かけて鈍い色に加工するのが江戸の銅器です。受賞作品暮らし星野銅銀銅器店 星野保 ナレーター 野引香里 俳協

2008年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「有松鳴海絞」。江戸時代に東海道一の名産品として人々を魅了しました。青紫色で描く下絵から始まり、ひと粒ひと粒丹誠をこめる絞りの手仕事に、匠の技が生きています。受賞作品暮らし竹田嘉兵衛商店 竹田嘉兵衛 愛知県絞工業組合 ナレーター 野引香里 俳協

2007年 14分 「技の彩」~伝統工芸に息づく色~日本人は古来より、季節の移ろい、自然の一瞬の輝きを愛でてきました。その豊かな感性が生み出した日本の伝統色が、工芸品の中に息づいています。今回のテーマは「江戸切子」。緻密な模様を澄んだ濃い青いガラスに織り込んだ「瑠璃色の江戸切子」瑠璃色のカットガラスがどうやって作られるのか、匠の技と、秘められた科学を紹介します。受賞作品暮らし中金ガラス(株) 伝統工芸士 南端久司 東京カットグラス工業協同組合 代表 小林淑郎

Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

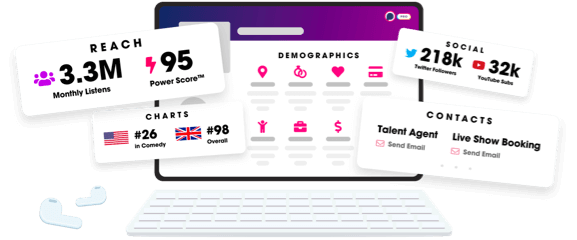

Unlock more with Podchaser Pro

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us