Good podcast? Give it some love!

kotaro zamma

残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"

Good podcast? Give it some love!

Rate Podcast

Best Episodes of 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"

Mark All

Search Episodes...

「食用バラ」を埼玉県深谷市で栽培するROSE LABO株式会社の社長田中綾華さんの言葉に、めちゃくちゃ共感しました曰く"農業界だとこの6次産業化というのは、結構ビジネスの新しい柱として今注目を浴びているんですけども私としてはどちらかというとビジネスライクでそこで思いついたとか、そういうビジネスのノウハウがあったとか本当に全然なくってただ単純にバラが大好きでお客さんが大好きで、もっとこのバラをお客さんに届けたいっていう思いで、試行錯誤した結果がこの形、6次産業化になったと

ハーバード大学・京都大学教授の広中平祐さんの言葉にとても共感しました"私は常々「創造のある人生こそ最高の人生である」といっているんです""創造というのは、決して学者や芸術家の専売特許ではなくてね、人間の作業というのは全部、創造じゃないかと思うんです。"結婚だって創造だし、生徒を指導することも創造です。母親がわが子のためにセーターを編む、掃除のやり方を工夫する、老人が植木を栽培して育てるのも、まさに日常生活の中での確実な創造だと思います。"ここから私は思いました1、日

セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問の鈴木敏文さんの言葉に魂震えました曰く"いま振り返ってみても、あらゆることに全部反対されてきた。そこにやりがいを感じて一つひとつ挑戦していったからいまがあると思っています。何かを提案して反対されると、これはやる価値があるな、成功するなと考えるんです。逆に、皆がいいなと賛成することは誰もが考えることですから、あまりやる価値はないし、成功しない。そういうふうに思い込むようになった"ここから私は思いました1、セレンディピティから

民藝の祖、思想家の柳宗悦さんの民藝品の特性に痺れました曰く"民藝品の特性実用的無銘適正価格地方色協業"ここから私は思いました1、日常の価値2、地域独自の価値3、地域仲間の価値実は日常にこそ価値がある、この考え方に、とても常識を覆す考え方を学びましたよく自分たちの住んでるところには、何にもないから、という声を聞きますが、実は、そこにこそ、他にはない価値がある、まずは、自分たちの日常を見つめてみよう、ということなのかなと思い

「一般社団法人 みらいDXアカデミー」について、イノベーター3つのフレームを強く感じました曰く"当法人では、特に以下の3点に着目し、研修やミートアップの実施や教材の提供などを通して金融機関のDX人材育成に寄与いたします。越境性:組織や業界など既存の枠組みを超えた人的交流の創出具体性:具体的なテーマ・内容に基づく交流実現性:得られた知見を実践に移すための手段の提供"光栄なことにフェローとしてご支援させて頂くことになったのですが💦、イノベーター3つのフレーム

相田みつをさんの、自らの作品を生み出す根本的なパッションの源に、震えました曰く"そのとき、私は考えたんですよ。貫之はその当時の生活の言葉でね、しかも自分のスタイルで、一方に仮名を残し、一方に文学を残した。大変なレジスタンス、抵抗精神にあふれて、これを書いたんじゃないか、と""だから、いまの自分は貫之でもなければ王義之でもない。あくまでも気の弱い、毛並みの悪い男だが、いま、ここに筆を持っているのは相田みつを以外の何者でもない。それならば、おれの書を書いていいんじゃないか。おれ

工作機械のアタッチメントとしての3Dプリンタを開発し、日本の製造業への展開を目指すエクストラボールドの原雄司CEOの言葉に勉強させて頂きました曰く"僕は結構以前からブレイクザバイアスというのを心情にしてました。やっぱりあの、同じ角度から、見てるだけではなくて、専門家の感覚でやっちゃうと、本当に常識にとらわれちゃうんですよねそのバイアスってのを、どうやって取っ払うかを、かなり能動的というか、積極的にそういうトレーニングをするようにしてますそれをやらないと、やっぱりその

俳優の岡部たかしさんが売れる分岐点になった考え方を聞いて、目から鱗が落ちました曰く"お客さんはもうちょっと後にせんと、お客さんが面白いってと思われるかどうかを気にしてたらなにもできないこっちがおもろいかどうかっていう、その舞台でまず俺らがおもろいからどうかって、いうものじゃないと たぶん、向こうもおもろないと思うんですよね"ここから私は思いました1、パッションの源ありき2、課題の分離3、その上で自分軸と他人軸お客様第一にというのは、どこの会社でも言われ

上智大学教授の渡部昇ーさんの人生への取り組み方の言葉に、めちゃくちゃ感動しました。曰く"だから、一つは意志の範囲にあるものとないものを見定めて、あるもので最善を尽くす、ないものは諦める。それから願望が本物であるときは、天が可能性としてお前にあるんだと、いい続けているんだという信念を持つ。この二つが大事だと思いますね。"ここから私は思いました1、課題の分離2、パッションの源3、自分を信じる今も自分はそうですが、どうしても何かうまくいかなくなりそうな時に、1人

ウィリアム・マグヌソンさんの、そもそも企業がなぜ生まれたのか、のお話に目から鱗が落ちました曰く"近年、企業の目的は何か、社会的な目標を考慮に入れることはできるか、取締役はもっぱら利益の最大化をめざすべきかといったことが延々と論じられているが、歴史的に企業を掘り下げてみると、企業のほんとうの存在理由、企業が創設されたほんとうの目的が見えてくる。それは国の共通善を促進するということだ。企業はもともと国の目標を追求するために作られた""しかしひとたびそれらのイノベーションによ

民俗学者の宮本常一さんが、渋沢栄一さんの孫の渋沢敬三さんから、民俗学のアチックミューゼアムへ誘われた際にかけられた言葉に、感動しました曰く"大事なことは、決して主流になってはいけない。主流になることは、舞台に立って役者が演技をするようなものなので、やってるとつい大事なことを見落としてしまう""だから「いつも片隅にいてモノをみる」ということが大事なこと"ここから私は思いました1、何を一番大切にするのか2、パッション、仲間、大義は何かを常に意識する3、片隅にいるから

伊藤俊幸さんから、言いたいことがある時に使える、とっておきの方法を教えて頂きました"このアサーションとは、そもそも「主張」や「断言」という意味ですから、相手の意見だけではなく、自分の意見も堂々と主張しようという考え方なのです。アサーションを解説した書籍などでは、「DESC(Describe/Explain/Specify /Choose)で表現する」と記されています。そしてこのアサーションが社内ですでに一般化しているANAにおいては、部下から上司に意見をしたい場合、メール

小澤征爾さんのインタビューの言葉に震えました"フランス語とドイツ語とイタリア語とロシア語と日本語と韓国語と中国語と違うじゃないですかこれは違うけども、だから全く違う感情があったり悲しみがあったり泣き方があったりするけどもっと底まで入ると、おれは、人間の共通面があると思うんだ、言葉なんかを超えた、と信じてるわけ僕は。だからこうやってやってんですよ"ここから私は思いました1、言葉が通じなければできないバイアスを壊す2、制限のあるところにイノベーションあり3、パッシ

橋本之克さんのモチベーションの考え方にとても勉強させていただきました"外発的モチベーションとは、人の外部から来るインセンティブや報酬です''"内発的モチベーションは、個人の内なる目標や姿勢から生まれるものです""二つのモチベーションの関わり合いで問題になるのは、金銭的報酬などの外発的モチベーションによって、内発的モチベーションが阻害されてしまうケースです。この現象は「クラウディングアウト(=駆逐)」と呼ばれています"ここから私は個人におけるモチベーションについて思いま

元キーエンスの田尻望さんに、付加価値とは何かについて、教えて頂きました曰く"私は、付加価値は大きく次の3つに分類されると考えます。 ① 置換価値 ② リスク軽減価値 ③ 感動価値私は、この感動価値こそ、3つの付加価値の中で最も重要であると考えます。"ここから私は思いました1、真の課題の探索2、現場100回3、3シンキングロジカル、ラテラル、クリティカル 効率化やリスク低減のニーズは常にお客様も意識していて、今そこにあるニーズだと思いますがお客様

名和高司さんの10x思考より、チンパンジーアイの研究者の松沢哲郎元教授の言葉に、人間の進化の原動力を、教えて頂きました"想像するちからがあって、そこに分かちあうという本来的な強い動機づけが加わった。想像するちからに裏打ちされた分かちあう心、それが人間の進化の原動力だといえるだろう"ここから私は思いました1、想像するちから→パッションの源2、分かち合う心→仲間3、分かち合いを想像するちから→パッション×仲間=大義物語を作ったり、未来を想像したり、新しいものを創っ

元キーエンスの株式会社カクシン代表取締役CEO田尻臨さんの言葉に感動しました"シンプルに表現すると、あなたに求められることは、たった一つです。 それは、 自社の「ニーズの裏のニーズ」だけでなく、「社会(=お客様)のニーズの裏のニーズ」を価値に変えて提供し、その対価として会社にお金が入るようにすることです。""「自立した人間になる」というのは、会社勤めを辞めて起業したり、独立して一人で仕事をしたりすることではありません。 たとえ会社に所属していたとしても、社会の「ニーズの裏のニ

京都先端科学大学教授の名和高司さんより、10x思考の真髄を教えて頂きました曰く"このように、自らの資産を3枚におろす。そのうえで、自前化する必要のない「共有資産」は外に出し、「ならでは資産」を磨き続け、それを他者と異結合することによって「共創」資産を生み出す。これが10Xのインパクトを生み出すための10X思考の基本動作である"ここから私は思いました1、ならでは資産→パッションの源2、共有資産→仲間との共有化、分業化3、共創資産→ならでは資産×他者=大義の創発

ロンドン・ビジネススクール客員教授のゲイリー・ハメルさんの、"能力のピラミッド"にこれからのマネージャーの役割を教えて頂きました曰く"これまでの歴史をとおしてマネジャーは、組織目標の達成に向けて社内の人材に従順さ、勤勉さ、専門性を発揮させることが自分の主な任務だと考えてきた。今日では、「組織が第一で人はその次」という前提を覆す必要がある。「どうすれば社員にもっと組織に尽くしてもらえるだろうか」ではなく「社員が仕事に傾ける並外れた資質に見合う組織をどう築くか」と自問する必要が

Googleの有名なプロジェクトで、ここから心理的安全性が生産性を上げたいチームワークには大切だと言われるようになりましたが、それだけではなかったことに改めて気付かされました"さらに2012年、「生産性の高いチームの特性」を明らかにする「プロジェクト・アリストテレス」に取りかかります。 調査対象は、エンジニアリングの115チームとセールスの65チームでした。生産性の高いチームと生産性の低いチームを比べて、どんな違いがあるのか。いろいろと調査・分析したわけです""①チームの「心

ハーバード・ビジネス・スクールの企業変革論の大家であらジョン・コッターさんは、著書『実行する組織』でDual OS経営を提唱されてます。その内容について、名和高司さんより解説頂き、感動いたしました。"①階層組織のあらゆるところに所属する優秀人財が、ネットワーク組織のメンバーを兼任していること ② 階層組織とネットワーク組織が密に連携していること ③ ネットワーク組織でインキュベートしたあとは、素早く階層組織に移植すること。 両利きの経営がデジタル思考に陥っているの

名和高司さんの10x思考より、東京大学名誉教授の清水博さんの著書『生命を捉えなおす』(中公新書、1978年)で、生命の進化のプロセスを教えていただき、組織活動との関係について感動しました!曰く"「ゆらぎ」が起点となった変化は、「つなぎ」運動によって組織の中に伝播していく。そしてそれが次の「ずらし」を誘発する。組織全体が、環境変化に適した新しい仕組みへと大きく構造変化していくのである。これが生命的な進化のプロセスだ""「ゆらぎ・つなぎ・ずらし」という生命の進化のリズムを実装で

ついに最終回です。雄一さんがどんな未来を見ているのか!そして闘う皆さんへのメッセージに、打ち震えてください!これからの挑戦としては、まだ海外で売っていない。引き合いはあるし、ユーザも英国でメジャーでインスタで歌ってくれてる人もいるので海外の販売認証を今年中にとって、海外展開の準備をしているとのことですそして、数字で弾ける楽器という国際特許もあるので、他のメーカーさんにも作って欲しいし、ゲームボーイのような形でテンキーで弾ける楽器も作っているとのことですこれは数字で弾け

いよいよ第三弾は、プロトタイプから製品化への茨の道のりと、それをどう突破したのか?イノベータ雄一さんの真骨頂を伺うことができます!一緒に打ち震えてください!ついにプロトタイプを手に入れた雄一さんは、それを手に国内最大級の音楽系イベント、さらには世界最大級の音楽系イベントに出展していきますそこで実際に触る人の表情や、使う人の目線などを見ながら、改善、アップデートポイントを着々と手に入れてまた、アカペラの仲間への紹介で、よくあるペインとして歌が得意な人は、意外と楽器が苦手

世界初の”誰でも弾ける新しい楽器”インスタコードを開発・販売されている永田雄一さんの仰天のイノベーティブ人生に大感動しましたどんな人生を歩み、何がきっかけで、世界初の楽器を開発することになったのか、プロトタイプ作成までの道のりを楽しんでください理科の先生から、広告会社行って、さらに科学ベンチャーやりながら、アカペラグループをされていた雄一さんそこから湯船の横でアコーディオンと一緒に洗濯板で歌う、浴室歌謡ショーの”お風呂でアフロ”を始めたところ、年間100本以上の声がかかる

Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

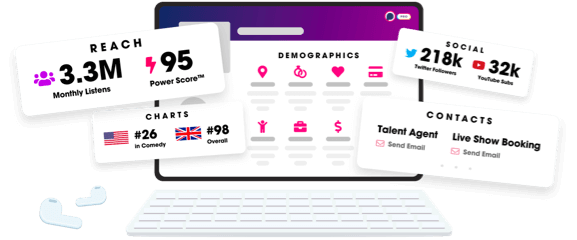

Unlock more with Podchaser Pro

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us