Episodes of 明治産業 presents「OUR CULTURE, OUR VIEW」

Mark All

Search Episodes...

福岡県立美術館で〜6/23(日)まで開催中の展覧会「鹿児島睦 まいにち」展を2週にわたって特集します。「鹿児島睦 まいにち」展は、陶芸作品を中心にテキスタイル、版画など多彩な仕事で注目を集める鹿児島睦さんが、地元福岡で開催する初の大規模な展覧会。前編となる今回の放送では、鹿児島さんの幼少期からの創作の歴史をお尋ねすることに始まり、作品/製品や工芸/美術など複数の表現にまたがるご自身の活動を”国境線の上を歩いているような”と紹介される鹿児島さんに、その表現の在り処をめぐる対話を重ねて

前回に続き、福岡アジア美術館で〜9/3(火)まで開催中の展覧会「アジアン・ポップ」特集の後編をお届けします。後編となる今回は、場内展示の第2章からスタート。バングラデシュの人力車=リキシャとその行き過ぎた装飾表現、現地の映画や商業ポスターとの影響関係などから「アート」と「大衆芸術」の境界線が複雑に交錯する様子を見つめます。そして番組制作スタッフも愛好して止まないアジ美所蔵の大型作品「ハート・マハル」を楽しんだ後に、第3章へ。本展チラシのメインビジュアルとなった台湾の作品「トロツキー

福岡アジア美術館で〜9/3(火)まで開催中の展覧会「アジアン・ポップ」を2週にわたって特集します。福岡アジア美術館は1999年の開館以来「世界で唯一のアジアの近現代美術の専門館」としてアジアの美術作品(ファインアート)をコレクションするかたわら、既存の美術の枠にとらわれず、それら美術作品に強い影響を与えてきた各国の「大衆美術(娯楽や商業広告から生まれた表現物)」や「民俗芸術(土着の文化や風俗から生まれた工作物)」も積極的に収集することで、独自のコレクションを形成してきました。美術

久留米シティプラザで6/15(土)に上演される演劇作品「ライカムで待っとく」を特集します。久留米シティプラザでは2022年より「知る/みる/考える 私たちの劇場シリーズ」と題し、独自の視点で時代を捉え・応答を試みる意欲的な演劇作品の上演を重ねており、今回はその第5弾。「ライカムで待っとく」はアメリカ占領下の沖縄で起こった米兵殺傷事件に基づくノンフィクションに着想を得て、沖縄在住の劇作家・兼島拓也が書き下ろし、沖縄に出自を持つ田中麻衣子が演出を手掛けた演劇作品です。番組では兼島拓也

前回に続き、久留米市美術館で〜7/7(日)まで開催中の展覧会「ちくごist 尾花成春」特集の後編をお届けします。画家・尾花成春は、その活動初期に歌人の実父から「山の裏側を描け」と喝破されて以来、画面に対象の「存在」を捉えるべく、刻々とスタイルを変えながら表現の模索を続けた画家でした。今回の放送では、6章構成からなる展覧会の後半を順に見ていきます。画題として「音」と「石」を見出していく第4章、幾層にも塗り重ねた黒や赤一色の表現を通してそれまで探究してきた「存在」「空間」に加え「時間

久留米市美術館で〜7/7(日)まで開催中の展覧会「ちくごist 尾花成春」を2週にわたって特集します。「ちくごist」は、久留米市美術館が久留米及び筑後の地にゆかりのある作家を紹介すべく始動させた、新たな展覧会シリーズ。その第1弾として取り上げるのが筑後の画家・尾花成春です。尾花は1926年に現在のうきは市に生まれ、2016年に同地で亡くなるまで、筑後で制作することにこだわりながら旺盛な創作活動を続けてきた画家でした。これまでは福岡で活動した前衛美術集団「九州派」時代の作品のみ紹

北九州市立美術館で〜5/19(日)まで開催中の「足立美術館所蔵 横山大観展」を特集します。横山大観(1868〜1958)はその人生の歩みと画業が、そのまま日本画の発展史となっていった近代日本画の巨匠です。本展は、近現代日本画のコレクションで名高い足立美術館から大観の名品50点を展示し、初期から晩年にいたる氏の画業を展望していきます。番組では展覧会の構成に沿って、以下のような流れで展覧会を深めていきます。岡倉天心からの影響/初期の代表作『無我』が名作とされる理由と“近代日本画”のは

前回に続き、北九州市立美術館で〜5/6(月祝)まで開催中のコレクション展「特集 磯崎新『還元』シリーズ」特集の後編をお届けします。後編となる今回は、本展の軸となった建築家・磯崎新さんの版画作品「『還元』シリーズ」を糸口として、約7,800点ある同館のコレクションから「建築」をテーマに作品を選出・展示した展示の後半パートを鑑賞していきます。文明開化期の文物を描く浮世絵版画=開化絵から見る「文明開化の建築」をはじめ、北九州の地史と深く結びついた「炭鉱の風景」、地元作家と建築の結びつき

北九州市立美術館で〜5/6(月祝)まで開催中のコレクション展「特集 磯崎新『還元』シリーズ」を2週にわたって特集します。本展は、建築家・磯崎新さん(1931-2022)が1970年代から手がけ、今回同館のコレクションに加わった「『還元』シリーズ」と呼ばれる版画作品群の展示を軸として、その他の所蔵作品群にも「建築」というキーワードから光を当てていく展覧会です。磯崎さんはポストモダン建築の旗手として国内外の建築界を牽引するかたわら、世界各地での建築展や美術展のキュレーション、国際的な

LIBRIS KOBACOにて〜4/29月祝まで開催中の「柏田テツヲ 写真展『樹樹』」を特集します。柏田テツヲさんは1988年大阪出身の写真家。旅をしながら自然や人に出会い、そこで感じた疑問や違和感に目を向け作品を制作しています。番組前半では、柏田さんが写真家を志したきっかけにはじまり、その後の活動を経て1冊目となる写真集「MOTEL」、以降2冊目「STRANGER」、3冊目「Into the Gray」とそれぞれ制作されていく過程で感じていたこと、そして変わっていったスタイルな

九州国立博物館の博物館科学課長・木川りかさんをゲストにお迎えし、「博物館科学」のお仕事についてお話を伺います。九州国立博物館では日々、さまざまな文化財の展示が行われています。しかし同館には展示以外にもその重要な使命に、文化財を守り・調査する「博物館科学」の現場としての役割があります。今回、木川さんには「博物館科学」のお仕事を「病院」「保健所」「分析・調査の現場」という3つの視点から切り出していただき、その活動とやり甲斐を教えていただきました。聞けばこれからの博物館展示の見方が変わっ

前回に続き、福岡の出版社・書肆侃侃房から2月に刊行された書籍「埃だらけのすももを売ればよい ロシア銀の時代の女性詩人たち」特集の後編をお届けします。後編となる今回の放送では引き続き著者の高柳聡子さんより、ロシア銀の時代に活動した女性詩人たちのご紹介としてアンナ・アフマートワや、高柳さんの“推し"であるチェルビナ・デ・ガブリアックのお話も伺います。そして番組の後半には、書肆侃侃房の編集者・藤枝大さんのお話も。今回この本に収録された高柳さんの連載が開始してほどなく勃発したロシアによるウ

福岡の出版社・書肆侃侃房から2月に刊行された書籍「埃だらけのすももを売ればよい ロシア銀の時代の女性詩人たち」を2週にわたって特集します。「埃だらけの〜」は、ロシア文学において1890年代から1920年代にかけて、多彩で才能あふれる詩人たちが登場した”銀の時代”と呼ばれる時代に活躍した女性詩人たちに光を当てます。本書の著者でありロシア文学の翻訳者でもある高柳聡子さんは、ペテルブルグの古書店で偶然見つけた「銀の時代の101人の女性詩人」という詩集を手がかりに、そこから15名の女性詩人

福岡を拠点にアジアの映画シーンとつながりながら様々な活動を行う「Cinema at Sea-沖縄環太平洋国際フィルムフェスティバル」事務局長の橘愛加さんをゲストにお迎えします。もともと大学時代に参加した映画祭ボランティアでの経験を機に、映画およびその現場に興味を抱き始めた橘さん。その後、地元の映像制作会社にメンバーとして加わったり、台湾に渡航して現地の映画祭へ積極的に足を運ぶなどしたりするうちに、2023年秋に開催されることになる「Cinema at Sea-沖縄環太平洋国際フィル

先週に続き、書籍「〈寝た子〉なんているの?ー見えづらい部落差別と私の日常」を題材に、“部落”のことを考えてみる特集の後編をお届けします。前編に続き、ゲストは著者の上川多実さんと里山社代表の清田麻衣子さんです。番組前半では、上川さんがご自身のお子さんやママ友に対してどのように部落のことを伝えたか。その対話とリアクションから見えてくる変化の可能性について考えます。そして後半には、書籍のタイトルにもかかわる「寝た子を起こすな」の考え方について。部落の問題に取り組む際に必ず直面するこの発想

福岡を拠点に書籍の出版・編集を行う里山社より2月に刊行された書籍「〈寝た子〉なんているの?ー見えづらい部落差別と私の日常」を題材に、2週にわたって“部落”のことを考えてみる特集をお届けします。「〈寝た子〉なんているの?」の著者・上川多実さんは関西の被差別部落のご出身であり、解放運動をする両親とともに東京の部落ではない町で生まれ育ちました。家では日々不条理な部落差別の現実が身近に聞こえてきては自身の将来に言い知れぬ不安を抱いていた著者。しかし誰かにそのことを打ち明けたくても、学校の友

日々のニュースでは伝えきれない事実を、放送されなかった膨大な取材映像や過去のアーカイヴ映像も活用し、熱を持ってドキュメンタリー映画へと作品化し上映を行っている「TBSドキュメンタリー映画祭」。2021年の開始から今年で4年目を迎えるこの映画祭が、2024年の福岡ではkino cinema天神にて3/29(金)〜4/11(木)に開催されます。番組では同映画祭企画プロデューサーの大久保竜さんと、RKB毎日放送解説委員長/「リリアンのゆりかご」監督の神戸金史さんをゲストにお迎えします。映

アクロス福岡円形ホールにて3/4(月)、4/22(月)、5/27(月)の全3回で開催される「玉川奈々福 連続公演『浪曲徹底攻略』シリーズ」を特集します。浪曲は、明治初期に生まれた節つきの語り芸。かつては「浪花節」とも呼ばれ、節(歌)と啖呵(台詞)をおりまぜて物語を語る浪曲師と、譜面無しで臨機に語りを盛り立てる三味線を演奏する曲師の二人によって舞台上で演じられる演芸です。今回開催される「浪曲徹底攻略シリーズ」は、浪曲の定番といえる古典演目について、浪曲師の玉川奈々福さんがその成り立

先週に続き、福岡市美術館で3/24(日)まで開催中の「オチ・オサム展」特集の後編をお届けします。今回の番組前半では、引き続き福岡市美術館での展示を学芸員の忠あゆみさんと辿るレポートから。活動後期を迎えたオチ・オサムによる多様な表現手法の作品群を鑑賞するほか、アーティスト・ユニオンの九州支部事務局長なども務め、美術家同士の連帯を呼びかけた運動家としてのオチの一面にも触れていきます。そして番組後半では、岩田屋本館2階Gallery CONTAINER(~2/13)、大手門のギャラリーE

福岡市美術館で3/24(日)まで開催中の「オチ・オサム展」を2週にわたって特集します。オチ・オサム(1936-2015)は、福岡を拠点とする前衛美術グループ「九州派」のメンバーとして活動し、その後も晩年まで独自のビジョンを表現し続けた美術作家です。本展では年代ごとの活動を伝える約180点超の作品・資料を紹介し、氏の半世紀にわたる作家人生に光を当てます。前編となる今回の放送では、岡本太郎の目にも止まった二科展での画家デビュー、後の九州派で中核を成す画家・桜井孝身との出会い、そしてア

福岡アジア美術館による2023年度のアーティスト・イン・レジデンスでは、年間を第I期から第Ⅲ期に分け、国内外のアーティストを招聘。福岡での創作活動や、作品発表の機会を提供してきました。現在展開中の第Ⅲ期には、チュ・メイタオ曲美陶(ロンドン/北京)、川辺ナホ(ハンブルク/福岡/東京)、花田智浩(福岡)の3組のアーティストが参加。1月からの2カ月間、作品制作やワークショップなどを通じて多彩な美術交流を展開し、2/23(金祝)~3/3(日)にはレジデンス成果展を実施予定です。今回番組では

旧八女郡役所音楽の会は、地元の音楽好きたちが集い活動する同好会。2019年よりライブ企画を開始し、これまで独自の世界観を持つアーティストたちによる公演を実施。福岡〜九州エリアでファンを増やしています。2/6(火)には おりなす八女はちひめホールで開催される「Thomas Strønen Time Is A blind Guide JAPAN TOUR 福岡・八女公演」を開催。現代のノルウェー音楽を代表するドラマー/作曲家のトーマス・ストレーネンと、彼が率いるドラム・ピアノ・ヴァイオ

「旧上庄小レジデンスプログラム」は、2020年に廃校となった みやま市の旧・上庄(かみのしょう)小学校を制作拠点として若手芸術家の活動を支援する、福岡県によるレジデンス(滞在型)プログラムです。第2回目となる今回は、国内外の応募者から選考されたソニア・チョンさん(香港出身)と友清ちさとさん(ドイツ在住)の2名が参加しており、1/27(土)〜には九州芸文館で成果展が開催される予定です。番組では本プロジェクトを担当する九州芸文館学芸員の羽鳥悠樹さんと参加作家のソニア・チョンさんからお話

Libris Kobacoにて〜1/14(日)まで開催中の王露 写真展「Frozen are the winds of time」をご紹介します。王露(ワン・ルー)は1989年中国山西省太原生まれの写真家。写真を学ぶべく日本の大学へ留学し、現在も日本在住で活動を続けています。若手の登竜門「キャノン写真新世紀」や写真界の芥川賞とも言われる「木村伊兵衛写真賞」などで注目を集めました。今回の展覧会「Frozen are the Winds of Time」では、彼女が在学中から撮り続け

2023年大晦日の放送回として、パーソナリティさとうともやす&番組プロデューサー三好剛平による2023年振り返り回をお届けします。それぞれ印象に残った放送回や、リスナーの皆さんにお寄せいただいたメッセージなどを通じて、2023年のOur Culture, Our Viewを振り返ります。

Join Podchaser to...

- Rate podcasts and episodes

- Follow podcasts and creators

- Create podcast and episode lists

- & much more

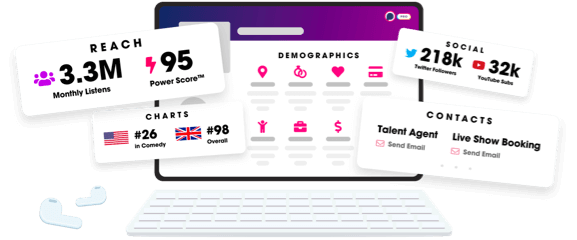

Unlock more with Podchaser Pro

- Audience Insights

- Contact Information

- Demographics

- Charts

- Sponsor History

- and More!

- Account

- Register

- Log In

- Find Friends

- Resources

- Help Center

- Blog

- API

Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More

- © 2024 Podchaser, Inc.

- Privacy Policy

- Terms of Service

- Contact Us